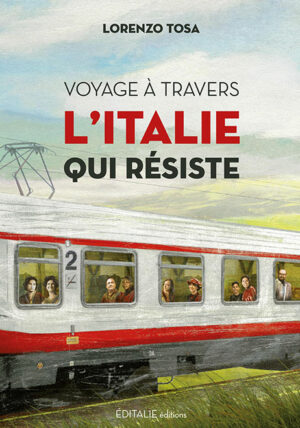

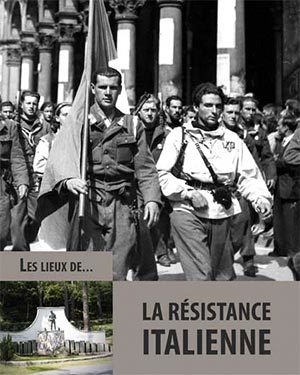

Il est des rencontres qui modifient votre façon de voir une date. À l’image de celle avec Iole Mancini, agent de liaison partisane, disparue il y a quelques mois à l’âge de 102 ans, et qui a fait du 25 avril quelque chose de plus qu’une célébration. C’est devenu un Noël laïque, une résurrection civile. À quatre-vingts ans de la Libération, à une époque où la mémoire s’effrite et se transforme en terrain d’affrontement, notre récit se veut un tribut, mais aussi une invitation à résister aujourd’hui comme on a résisté alors.

LORENZO TOSA

Il y a trois ans, le 25 avril, je me trouvais dans une manifestation à Rome quand une personne âgée m’est passée à côté, à la fois fragile et belle dans son pardessus clair, son foulard tricolore noué au cou. Je me suis approché d’elle avec la déférence et le respect que l’on doit à une dame de tout juste 99 ans. Elle en avait bien moins que moi quand, le 25 avril 1945, elle est descendue dans la rue et sur les places, comme des millions d’Italiens, dans ce qui allait passer à l’histoire – bien qu’ils n’en avaient alors pas conscience – comme le jour de la Libération du double joug nazi et fasciste.

Iole Mancini – c’est son nom – était une partisane, agent de liaison, mais aussi le dernier témoin vivant de la tuerie nazi-fasciste de via Tasso, à Rome. Par conséquent, peu avant qu’elle ne monte sur la scène aménagée à Porta San Paolo, il m’a semblé juste, en tant que journaliste et citoyen, de la remercier et de lui demander, non sans une certaine pudeur, ce que représentait pour elle le 25 avril. Iole y a réfléchi quelques instants, puis elle m’a donné une réponse que je n’oublierai jamais : « Pour moi, c’est comme Noël. C’est même plus important. »

Cela peut sembler grandiloquent, et même blasphématoire pour certains, mais c’est la réponse qu’ont donnée bien des partisans. Et techniquement, ce n’est pas erroné : parce que jour-là, en Italie, on célébrait, en même temps que la fin d’un régime qui avait dévasté et mené le pays à sa destruction, la naissance d’une nouvelle nation, démocratique, républicaine, antifasciste. Ce que Iole Mancini était en train d’essayer de me dire, c’est que le 25 avril est aux laïcs ce que Noël et Pâques sont aux catholiques : en même temps naissance et résurrection.

Alors comment est-il possible qu’à l’aube du 25 avril le plus important de ces dernières années, celui du 80e anniversaire, cette journée soit officiellement devenue une journée clivante ? Pour le comprendre, il faut faire un bond en arrière jusqu’en 1946, quand Alcide De Gasperi, premier président du Conseil de l’Italie libérée, parla ouvertement de pacification avec les anciens fascistes, mais exclut avec fermeté toute forme de réhabilitation. Traduction ? Personne n’aurait alors songé à faire un gouvernement avec les héritiers du régime, qui avait entretemps changé de peau et de nom pour devenir le nouveau Movimento Sociale Italiano. Et il en a été ainsi pendant les (presque) quatre-vingts ans qui ont suivi, malgré le terrorisme noir, les bombes, les infiltrations, les enquêtes détournées, les coups d’État déjoués de justesse. Du moins jusqu’au mois de septembre, il y a trois ans. Quelques mois après ma rencontre émouvante avec Iole à Porta San Paolo, Giorgia Meloni allait remporter les élections de manière écrasante, à la tête d’une coalition de droite (dépourvue de centre) et d’un parti descendant directement du fascisme, dans ce que même la pourtant modérée CNN a qualifié de « gouvernement le plus à droite depuis l’époque de Mussolini ».

Aujourd’hui, Iole Mancini n’est plus là. Elle s’en est allée sur la pointe des pieds au mois de décembre dernier. Sa voix légère mais ferme m’est revenue à l’esprit justement à l’aube du 25 avril le plus tendu de ces quatre-vingts dernières années, et alors que le concept même de Résistance a changé de peau et de sens. Aujourd’hui, la Résistance est d’une autre nature, elle est culturelle, face aux germes qui ont produit la page la plus sombre de notre histoire, certains des instincts les plus bas et les plus profonds encore présents dans l’humus d’un pays qui, contrairement à l’Allemagne, n’a jamais réellement regardé son passé en face. C’est une résistance citoyenne face aux relents autoritaristes d’un gouvernement qui approuve des décrets-lois inconstitutionnels à coups de votes de confiance, vidant complètement de leur autorité la Chambre des députés et tout débat parlementaire.

Résister aujourd’hui signifie aussi décider immédiatement de quel côté l’on se range face à un envahisseur qui occupe avec ses chars d’assaut un pays démocratique, ou face au génocide à l’œuvre à Gaza dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Nous vivons une époque où la guerre ne se fait pas seulement avec les armes mais à coups de droits de douane tous azimuts d’un nouveau boss mondial, qui dévastent les différentes économies et effaceront du jour au lendemain des millions d’emplois des deux côtés de l’Atlantique.

Au cours des quatre-vingts dernières années, pour célébrer le 25 avril, il « suffisait » de défendre et brandir la Constitution italienne. Peut-être le moment est-il arrivé, et ce sera toujours plus le cas dans les prochaines années, d’étendre le 25 avril à un sentiment d’appartenance à la patrie européenne. Non pas l’Europe du réarmement total, mais celle imaginée par Altiero Spinelli, Ernesto Rossi et Eugenio Colorni à Ventotene, celle des valeurs de liberté et de justice pensée par trois Italiens en exil forcé, quelques années avant la Libération, et qui allait jeter les bases la future Communauté Européenne [voir RADICI 132, p.30 et suiv.]. Sans surprise, il y a encore quelques mois, la présidente du Conseil Giorgia Meloni en personne s’en prenait avec une rare véhémence justement au Manifeste de Ventotene, identifié comme le symbole d’une autre manière d’être résistants.

Si nous voulons fêter dignement le « Noël des antifascistes » – comme nous encourageait à le faire Iole Mancini – peut-être devrions-nous commencer là, par cette minuscule île volcanique perdue dans la mer Tyrrhénienne, pour être sûrs qu’aucun homme ou femme ne doive un jour y retourner enchaîné.

Lorenzo Tosa, 35 anni, giornalista professionista, grafomane seriale, collabora con diverse testate nazionali scrivendo di politica, cultura, comunicazione, Europa. Crede nel progresso in piena epoca della paura. Ai diritti nell’epoca dei rovesci. “Generazione Antigone” è il suo blog.