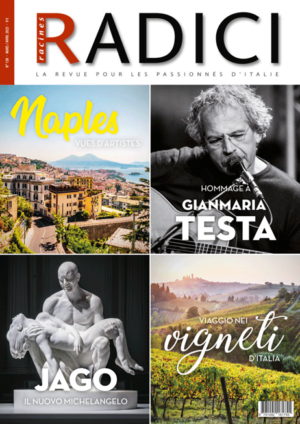

Écrit par Gianmaria Testa lui-même, ce texte nous vient de loin, presque dix ans après la mort du chanteur, et il porte en lui l’essence d’une province qui ne cesse de vivre. La province qui est la norme et non l’exception : des racines aussi longues que des adresses, la nostalgie cousue dans les poches et le goût du fer dans les villes. Un héritage indélébile.

GIANMARIA TESTA

Cascina Prinotti, hameau de Madonna del Pilone. C’est là que je suis né, et je crois que c’est l’une des adresses les plus longues d’Italie, d’autant plus que le nom de la commune est Cavallermaggiore et non Bra ou Rho.

Longtemps, j’ai envié la chance de ceux qui pouvaient vanter une adresse telle que : via Cavour 12, corso Giolitti 23. Non pas tant parce qu’il y avait moins à écrire, mais parce que, dans cette brièveté laconique, résidait toute la puissance des lieux connus. Ou du moins, c’est ainsi que cela m’apparaissait.

Et pourtant, j’avais déjà de la chance, car certains de mes camarades d’école primaire venaient de lieux désignés comme Case sparse (maisons dispersées), et un étranger, pour les retrouver, aurait eu besoin d’une sorte de carte au trésor.

C’est ici que commence l’appartenance à la province, par la nécessité d’expliquer, de manière plus ou moins empirique, où se trouve l’endroit d’où l’on vient.

Ceux qui sont nés à Rome ou à Milan ne pourront jamais le comprendre.

J’ai fait mes années de collège à Bra, et j’avais l’impression de faire un voyage à l’étranger. À l’école Giovanni Piumati, il y avait plus de monde qu’à la fête de l’Assomption dans mon village. Cela me donnait mal à la tête. D’autant plus que, de toutes ces personnes, je ne savais rien : ni qui elles étaient, ni d’où elles venaient, et encore moins de qui elles étaient les enfants, les cousins ou les petits-enfants.

Il était inconcevable, dans les campagnes, de ne pouvoir situer une personne non seulement géographiquement, mais aussi généalogiquement.

De nombreuses familles, y compris la mienne, possédaient un stranom – ce que nous traduisons en italien par soprannome (surnom), mais qui signifie en réalité ultranome, c’est-à-dire quelque chose qui définit de manière singulière et incontournable une appartenance.

Il y avait les Fuin (Fouine), les Batitole (Battilastra – Tôlier), les Cersulin (originaires de Ceresole), les Barettarussa Berretto Rosso – bonnet rouge) et bien d’autres, dont on finissait même par oublier bien souvent le véritable nom de famille, devenu inutilement approximatif.

Un provincial éprouve le besoin de marquer un territoire, à la fois géographique et humain, dans lequel il puisse se reconnaître. Tout le reste n’est que déracinement, poches secrètes cousues à l’intérieur des tricots de peau, sacs de victuailles pour affronter tout voyage en train de plus d’une demi-heure.

Moi, par exemple, à Turin, j’avais toujours un goût dans la bouche, comme du fer. Je ne l’ai jamais attribué à la pollution, je pensais que c’était tout simplement le goût des villes. Et quand bien même il ne me plaisait pas, j’étais convaincu qu’il valait mieux que nos odeurs à nous. C’était un indicateur indiscutable de modernité et d’avenir, dont quelqu’un qui possédait une adresse comme la mienne ne pouvait que rester à la marge.

Le monde finit heureusement par nous accepter plus ou moins tous, et pas seulement ceux qui s’autoproclament ses citoyens.

Mais celui qui est né provincial ne l’oublie jamais, et il a même souvent l’impression que les autres le remarquent. À un geste, à un étonnement soudain, au choix de la mauvaise fourchette lors d’un repas important. On est maladroit parce qu’on est en permanence un étranger.

Seul le temps atténue l’embarras, le temps et l’habitude de vivre.

Alors, il y a ceux qui acceptent leur provincialisme comme on accepte son propre nom, ceux qui le dissimulent en adoptant des comportements exagérément urbains, et ceux qui le revendiquent et en font une sorte d’étendard.

Pour ma part, je vis avec.

Je voyage souvent pour mes concerts, et je rentre toujours volontiers.

Je passe chez Renza prendre un café :

– Alora Testa, ‘nduma ben? – me demande-t-elle, comme si je n’étais jamais parti.

Oui, Renza, tout va bien, je suis à la maison.

Et il me semble qu’après tout, la province est la norme, et non l’exception.

Peut-être est-ce pour cela qu’au fond, même à des latitudes très différentes, les gens se ressemblent. Chacun portant sur son visage l’empreinte de ses lieux, chacun venant d’une périphérie.

G. T.