Du rêve de l’Italie de 1990 à l’effondrement de l’équipe nationale de football : voyage au cœur d’un amour trahi, entre places désertées, illusions mondiales et nouveaux horizons sportifs. Comment, (et pourquoi), avons-nous cessé de donner naissance à des champions avec un ballon aux pieds.

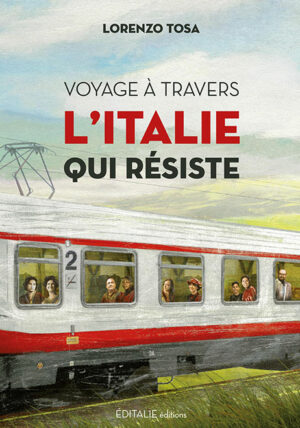

LORENZO TOSA

De cet été-là, je me souviens surtout des petites tables rondes couvertes de bouteilles de bière Moretti et de bols en verre remplis d’olives, de la télévision à l’écran bombé – un vieux téléviseur à tube cathodique –, accrochée au mur, allumée l’après-midi et le soir et montrant une pelouse verte et onze joueurs portant le maillot azzurro. C’est l’été 1990, j’ai sept ans, et je suis en vacances avec ma famille à Varigotti, sur la Riviera ligure occidentale. Les pieds chaussés de tongs en caoutchouc, je poursuis, en faisant un bruit de savates, un Tango – mythique ballon des années 1980 – sur la place du village avec mon frère. « Vite, le match va commencer ! » À chaque fois, c’était la fête, la découverte des équipes aux couleurs vives et des maillots improbables avec ces noms exotiques jamais entendus auparavant, et des cheveux bouclés emmêlés tombant sur les épaules, comme l’imposait la mode de l’époque. Il y avait l’Allemagne du trio de « mon » Inter – Matthäus, Klinsmann et Brehme – et celui, encore plus fort du Milan hollandais. Il y avait l’Argentine de Maradona et le Cameroun de Roger Milla. Et, au centre du village, qui n’était pas encore global, il y avait nous : l’Italie de la génération des phénomènes : les Roberto Baggio, Gianluca Vialli, Paolo Maldini, Franco Baresi et Totò Schillaci avec son regard halluciné, et les fameuses nuits qui devenaient « magiques », grâce à lui aussi (les notti magiche, selon l’hymne officiel du Mondial interprété par Gianna Nannini). C’était l’Italie du dernier gouvernement Andreotti (personnage clé et controversé de la politique de la Première République), du pape polonais Jean-Paul II, de la liretta faible et imprévisible. L’équipe nationale d’Azeglio Vicini était la grande favorite ou, du moins, c’était ce dont nous nous étions convaincus. Jusqu’à cette 67e minute de la demi-finale contre l’Argentine, quand Claudio Caniggia Zenga, d’un coup de tête moqueur, prit de court Walter Zenga, changeant en un instant le destin de cet été et, rétrospectivement, de tout le football italien et de nos vies.

Nous aurions eu le temps de prendre notre revanche aux tirs au but, et même sur le destin ; Nous aurions savourer à nouveau d’autres défaites historiques et une dernière grande victoire tardive : la Coupe du monde 2006. Mais cet univers de chaleur étouffante mais encore supportable, de téléviseurs ventrus, de linge suspendu et de climatiseurs gargouillant sur les balcons, de liberté et de rêves à portée de main, tout cela allait disparaître. À l’époque, tout semblait encore possible, le football italien était vraiment comme dans le film d’Ingmar Bergman Les fraises sauvages, une sorte d’Eden perdu de l’enfance et du rêve, le temple laïque du football. Le championnat où tous les fuoriclasse jouaient ensemble et les uns contre les autres, à la même heure, tous les dimanches. Tout cela allait durer encore quelques années, jusqu’à la fin des années 1990, quand commença un déclin technique, économique, politique et culturel progressif, mais inexorable.

Bien sûr, en 2006, nous avons remporté une Coupe du monde inespérée, un exploit, unique par sa force et sa cohésion, obtenu davantage grâce à une génération exceptionnelle qu’à un système solide. Nous avons également atteint des classements notables en finale : deuxième place à la Coupe du monde de 1994 (perdue aux tirs au but), deuxième aux championnats d’Europe de 2000 et 2012, signaux d’un talent qui avait du mal à trouver des bases solides.

L’image qui illustre de la façon la plus crédible et la plus honnête de la crise est celle d’une place. N’importe quelle place de province italienne, devant un bar ou un oratoire. Une place qui autrefois résonnait du bruit des semelles des enfants qui se prenaient pour Luigi Riva, Robberto Baggio et Gianni Rivera, imitant gestes et ovations, deux pulls jetés dans un coin pour faire office de cage. Aujourd’hui, cette place est désertée, elle a été remplacée par des terrains en gazon synthétique de plus en plus soignés et cadenassés. Le football a commencé à mourir quand on a cessé de l’imaginer et que l’on a décidé d’enseigner des tactiques et des schémas aux enfants de huit et neuf ans. Et cela ne concerne pas uniquement le football. Il s’agit d’un changement de paradigme qui, au nom d’une bureaucratie exagérée, a fini par appauvrir la technique. Résultat : le monde du football est dans l’ensemble beaucoup plus organisé qu’il y a trente ou quarante ans, mais, entretemps, nous avons perdu la matière première : le talent, le flair, les numéros « 10 », la fantaisie. Lorsque le talent fait défaut, il ne reste plus qu’à tout miser sur l’organisation et la discipline, dans un cercle vicieux qui se reproduit et qui nourrit, sans le savoir, les germes de son échec.

Malgré elle, l’équipe nationale est devenue le symbole de cette crise apparemment sans fin, exception faite de la victoire au championnat d’Europe 2020 (en réalité joué en 2021 en raison de la pandémie), un instant de beau jeu et d’esprit collectif, mais sans projet solide pour en garantir la continuité. Cela dura un mois, à peine plus, le temps d’un battement d’ailes d’une hirondelle sur un chemin de croix pavé d’étapes vers l’enfer. Trois épisode le confirment : les matchs catastrophiques en Afrique du Sud de 2010, le triste 0-0 de San Siro contre la Suède, en 2018, qui nous a fermé les portes du Mondial pour la première fois depuis 1958, et enfin l’élimination encore plus cuisante contre la Macédoine du Nord, quatre ans plus tard. Il y aurait même un quatrième exemple : la récente leçon donnée par la Norvège (certes pas le Brésil) à Oslo, dans la phase de qualification de la Coupe du monde, marquée par le renvoi du sélectionneur Luciano Spalletti. Il n’était que le bouc émissaire d’un Waterloo bien plus grand que lui.

Alors que nous nous sommes consacrés, avec une certaine constance, au cours des vingt dernières années, aux mises au pilori et aux procès de bar (véritable sport national), à quelques milliers de kilomètres de là, l’Allemagne revoyait sa conception du football en partant de zéro, transformant une tradition de réussite faite de muscles et de peu d’imagination en une nouvelle vision globale du football, basée sur la technique, la possession du ballon, la construction en partant du bas et la valorisation de la jeunesse. L’Espagne, quant à elle, a redéfini le concept même de cantera (centres de formation et équipes-écoles), le propulsant comme une véritable marque universelle, à l’image du scotch pour le ruban adhésif ou du Kleenex pour les mouchoirs. Rien qu’au cours de la demi-finale de Ligue des champions de l’UEFA contre l’Inter le Barça, s’est présentée à San Siro avec 16 joueurs espagnols sur les 23 convoqués, dont 8 titulaires, avec une moyenne d’âge inférieure de cinq ans à celle des Nerazzurri. Un abyme entre les deux. Et puis il y a l’Angleterre, qui a opéré une révolution similaire dans la manière de faire vivre le football et dans les stades, transformés en lieux vraiment adaptés pour accueillir les familles, les supporters (les vrais), mais aussi pour y développer le business et le merchandising, afin de réinvestir dans le club. Pendant ce temps, l’Italie, inerte, regardait par le hublot embué par ses certitudes absolues, la rhétorique des meilleurs entraîneurs et du « championnat le plus difficile du monde ». S’il en était vraiment encore ainsi, quelqu’un pourrait-il nous expliquer pourquoi nous n’avons plus remporté la Ligue des Champions depuis 2010 (l’Inter de l’entraîneur José Mourinho), collectionnant une horrible série de finales perdues de manière plus ou moins désastreuse. Demandez confirmation à l’Inter, battu en mai dernier par le PSG de Luis Enrique à Monaco. De l’équipe nationale aux clubs, l’histoire se répète.

Et la Nazionale alors ? Au moment le plus difficile, pour occuper le poste laissé vacant par Luciano Spalletti, la Fédération a choisi Gennaro Gattuso, une vieille connaissance de l’Olympique de Marseille : une mesure palliative, guère plus. En fait, une preuve supplémentaire que la Squadra Azzurra n’attire plus les grands noms depuis un bon moment, qu’elle est devenue presque un purgatoire pour les anciennes gloires et les entraîneurs en perte de vitesse. Ringhio, C’est ainsi que tout le monde appelle Gennaro Gattuso, est l’un des héros de Berlin qui n’a jamais eu la même chance en tant qu’entraîneur, italien jusqu’à la moelle, symbole (im)parfait d’une époque qui ne promet ni notti magiche ni gestes de classe, mais des efforts, des sacrifices et de l’huile de coude. Parviendra-t-il à redonner vie à la Squadra Azzurra ? Difficile à affirmer. S’il ne réussit pas, ce sera la troisième Coupe du monde consécutive dont l’Italie sera orpheline : un record difficile à battre, mais il ne faut jamais dire jamais. Toute une génération grandira sans même savoir ce qu’est la Coupe du monde avec l’Italie, celle des drapeaux italiens aux fenêtres et de l’unité nationale que seul un ballon, tous les quatre ans, savait encore reconstruire. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Comment s’en sortir alors ? C’est compliqué, mais il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c’est que personne n’a la moindre idée de la façon de procéder, sinon on l’aurait déjà dégainée. La bonne, c’est que ce n’est peut-être pas si grave. Dans l’ombre du football, tous ceux que les grands journaux avaient piteusement relégués pendant des décennies dans la catégorie des « autres sports » ou, pire encore, des « sports mineurs » prennent leur revanche : tennis, ski, athlétisme, volley-ball, rugby, pour n’en citer que quelques-uns. Il y a au moins deux raisons valables pour lesquelles le football a cessé de jouer son rôle de tyran. La première est que la géographie économique du football s’est déplacée, depuis au moins trois décennies, à des années-lumière de la Série A, et que la formation de futurs champions dès leur plus jeune âge a un coût que de nombreux clubs (et surtout les familles) ne peuvent plus se permettre. Deuxièmement, c’est souvent le charisme des champions en personne qui entraîne de nouvelles dynamiques, comme cela s’est produit récemment de manière éclatante dans le tennis avec la Sinnermania, mais aussi dans l’athlétisme avec Marcell Jacobs et Gianmarco Tamberi ou, auparavant, dans la natation avec la divine Federica Pellegrini.

Si je repense à l’enfant que j’étais, courant après un ballon Tango dans les ruelles de Varigotti, les yeux rivés sur les notti magiche retransmises sur le grand téléviseur du bar du village, je crois que la victoire écrasante de 2006, tout comme le Championnat d’Europe de 2021, ont été des moments très intenses, mais isolés, ils n’ont pas inversé une trajectoire de fond déjà en crise. Je n’aurais jamais imaginé qu’un jour, sur un écran plat grand et moderne, j’assisterais à la victoire d’un Italien dans la finale du 100 mètres des Jeux olympiques ou à une finale de Roland Garros avec un joueur italien. Nous étions heureux et nous le savions, mais cela n’avait rien à voir avec le football. Cela avait à voir avec mes sept ans et les huit ans de mon frère, avec le goût du sel, Sapore di sale, chanté par Gino Paoli et le sable entre les orteils. D’autres Coupes du monde viendront, tôt ou tard, avec ce même enthousiasme enfantin pour les choses inattendues ou bien oubliées, et pour cela si précieuses. Et c’est bien ainsi.

L.T.

Lorenzo Tosa, 35 anni, giornalista professionista, grafomane seriale, collabora con diverse testate nazionali scrivendo di politica, cultura, comunicazione, Europa. Crede nel progresso in piena epoca della paura. Ai diritti nell’epoca dei rovesci. “Generazione Antigone” è il suo blog.