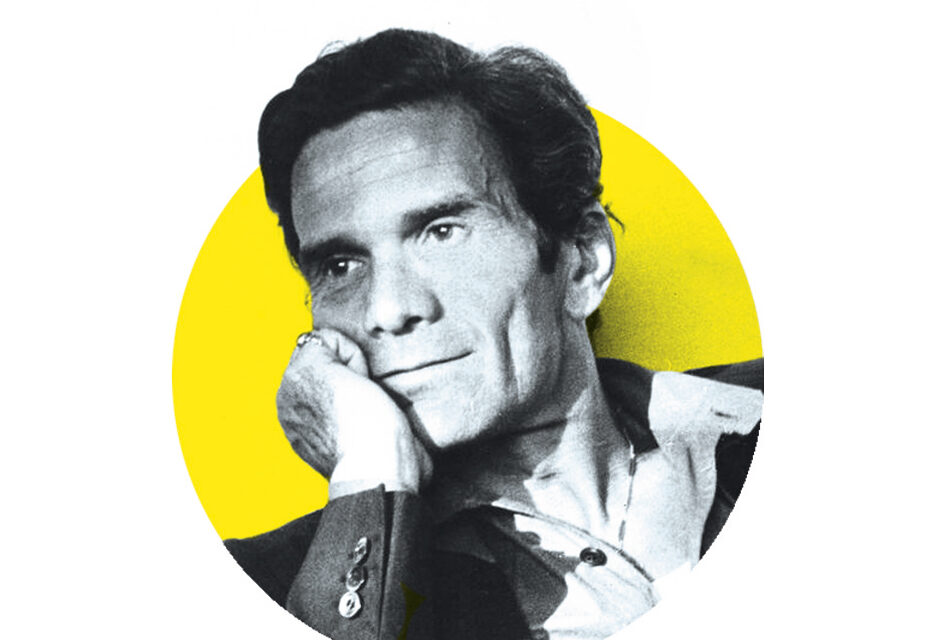

Pier Paolo Pasolini muore nella notte del 2 novembre 1975, in circostanze mai chiarite, sulla spiaggia di Ostia. Il corpo mostra segni di violenza, e secondo la versione ufficiale sarebbe stato investito dalla sua stessa auto. Pino Pelosi, diciassettenne di borgata, si autoaccusa, ma la verità resta avvolta da ombre e ipotesi di complotto. La vittima non è un intellettuale qualunque: Pasolini è una delle figure più radicali e influenti del Novecento italiano, capace di intrecciare poesia, cinema, narrativa e impegno politico con una libertà di pensiero che scandalizzava e divideva.

Già con Ragazzi di vita (1955) racconta con realismo e crudezza il mondo delle periferie romane, popolato da giovani poveri e diseredati. Il libro diventa un caso editoriale, amato e odiato, bersaglio di processi per oscenità, ma anche riconosciuto come pietra miliare della letteratura italiana. Lo stesso accade al suo cinema, che inaugura con Accattone (1961), seguito da Mamma Roma (1962) con Anna Magnani, Il Vangelo secondo Matteo (1964), salutato da alcuni come una delle più alte opere religiose mai girate, e Il Decameron (1971). I suoi film, interpretati da non professionisti e ambientati tra borgate e sottoproletariato, portano sullo schermo ladri, prostitute e poveri, affrontando senza filtri i nodi di sesso, politica, religione e potere.

Accusato di oscenità, perseguito dalla censura, bersagliato dalla destra e spesso isolato anche dalla sinistra, Pasolini resta però centrale nel dibattito pubblico: le sue denunce contro il consumismo, l’omologazione culturale e la “mutazione antropologica” dell’Italia restano di bruciante attualità. Dopo la morte, il suo cinema e la sua scrittura sono stati rivalutati a livello internazionale e oggi figurano tra i vertici assoluti della cultura europea del Novecento.