Au cours des dernières décennies, l’Italie a perdu sa vocation pacifiste. Ainsi que la mémoire vivante de ceux qui, au cours du XXe siècle, ont fait de la non-violence non une utopie mais un choix concret, quotidien, radical. Aujourd’hui, alors que l’on parle de « réarmement européen », d’« interventions humanitaires » de plus en plus armées, et que le mot « paix » semble devenu suspect, se souvenir de Danilo Dolci, d’Aldo Capitini et de Lanza del Vasto est plus qu’un simple exercice de mémoire, c’est un acte citoyen.

ROCCO FEMIA

Dans le cœur mouvementé du XXe siècle italien, alors que des guerres, froides et chaudes, sont menées et que la politique se limite à des logiques de pouvoir et de survie, trois hommes font une autre bataille : désarmée, solitaire, obstinée.

Ils s’appellent Aldo Capitini, Danilo Dolci et Lanza del Vasto. Ils ne sont pas des pacifistes juste pour la forme, mais les artisans obstinés d’une révolution morale. Leurs noms sont suggérés à plusieurs reprises pour recevoir le Prix Nobel de la Paix. Aucun ne l’obtiendra. Pourtant, aujourd’hui, plus que jamais, les histoires de ces trois hommes nous interpellent.

ALDO CAPITINI

LA NON-VIOLENCE, MÉTHODE POLITIQUE ET SPIRITUELLE

En 1930, Aldo Capitini refuse de prendre sa carte d’adhésion au parti fasciste. Il a 31 ans, un avenir universitaire tout tracé et déjà une solide formation philosophique. Ce « non » va lui coûter très cher : son poste à l’université, le soutien de ses collègues, la sécurité financière. Mais Aldo Capitini choisit la liberté, c’est alors que commence sa longue marche solitaire.

Sa conception de la non-violence s’enracine dans une vision spirituelle de l’existence : ouverture permanente à l’autre, dialogue avec la diversité, acte de foi laïque. Ceux qui le rencontrent le décrivent comme un homme aussi doux que ferme, capable de croire sans rien demander en retour.

En juillet 1944, tout de suite après la Libération de Pérouse, il fonde le premier Centro di orientamento sociale (C.O.S.), conçu pour être un lieu de démocratie directe et de dialogue public. L’expérience se répète dans l’après-guerre dans des villes comme Ferrare, Florence, Bologne, Arezzo et Ancone.

En 1960, il entame un échange épistolaire avec Don Lorenzo Milani. Ils partagent leurs réflexions sur l’école, l’objection de conscience et la non-violence éducative. Capitini soutient l’école de Barbiana (expérience éducative lancée et animée par Don Lorenzo Milani de 1954 à 1967), et il répond avec enthousiasme à la radicalité pastorale de Milani. Ce n’est pas un rapport maître-élève, mais un dialogue entre deux esprits intransigeants, unis par l’engagement éthique et spirituel pour construire une Italie plus juste.

Le 24 septembre 1961, après des années de silence médiatique et d’isolement institutionnel, il lance la première marche pour la Paix Pérouse-Assise. Il ne s’agit pas seulement d’un cheminement physique, c’est un défi lancé à toute l’Italie : parcourir la route de la Paix sans intermédiaires, sans partis politiques, sans rhétorique. La presse l’ignore, mais des milliers de personnes y participent. Cette marche est toujours organisée et, plus de soixante ans après, c’est l’un des événements pacifistes les plus anciens et les plus importants de la Péninsule.

Aldo Capitini meurt en 1968, peu après sa dernière marche, à 69 ans. Sa maison, remplie de livres et de lettres restées sans réponse, comme beaucoup de ses questions adressées à son pays, est rapidement vidée. Seuls quelques intellectuels reconnaissants le commémorent. Mais ceux qui ont participé à cette première marche – ou qui en refont le parcours aujourd’hui – savent qu’Aldo Capitini n’était pas un prédicateur, mais un bâtisseur de possibilités. Il a été l’un des premiers en Italie à saisir la pensée non-violente de Ghandi.

Candidat proposé au Prix Nobel de la Paix en 1967, il n’a jamais été officiellement soutenu par l’État italien, peut-être parce que, comme il l’a lui-même écrit : « Quelques personnes seulement décident de la paix et de la guerre, du bien-être et des difficultés de chacun. Et qui contrôle ces quelques puissants ? Uniquement des groupes de pouvoir ; la multitude n’est pas présente. Même si elle est convoquée, […], les quelques puissants ne se préoccupent pas, pendant les quatre ou cinq années qui suivent, de donner des informations exactes à tout le monde, d’ouvrir des écoles pour ceux qui n’ont pas accès à l’éducation, ou des centres sociaux pour permettre aux gens de se réunir, de discuter et d’apprendre les uns des autres. »

DANILO DOLCI

LE GANDHI DE SICILE

En 1956, Danilo Dolci entame une grève de la faim à Partinico pour protester contre la misère et l’inaction de l’État. Ce n’est pas un acte théâtral, mais une dénonciation citoyenne extrême, contre l’absence de travail, d’eau, d’école. À ses côtés, des paysans, des ouvriers, des chômeurs, des enfants. Danilo Dolci ne parle pas à leur place, mais avec eux.

En mars 1964, il mène une action non-violente à Roccamena, petit centre agricole dans la province palermitaine. Avec un groupe de partisans, il occupe pacifiquement la place de la mairie pour solliciter la construction d’un barrage sur le fleuve Bellice. L’ouvrage, attendu depuis des années, devait permettre d’irriguer les terres d’au moins une vingtaine de communautés locales. Danilo Dolci ne crie pas : il écoute, il collecte des données, il construit en partant du bas. Il était convaincu que la protestation aussi devait partir du bas, avec des gestes concrets et patients. L’action menée à Roccamena est l’une de ses nombreuses « actions exemplaires », silencieuses, radicales, difficiles à ignorer. Quelques mois plus tard, la digue est finalement construite. Dolci développe sa propre méthode : l’enquête participative, le dialogue comme forme de connaissance.

À Trappeto, un village de pêcheurs situé à environ 45 km de Palerme, il fonde le Borgo di Dio, où il propose, pendant des années, des initiatives civiles, culturelles et éducatives. Il organise des conférences, des séminaires et des ateliers internationaux. Le Borgo est bien plus qu’un centre social, c’est un laboratoire éthique et pédagogique, un creuset d’utopies viables.

En 1958, il fonde le Centro studi e iniziative per la piena occupazione à Partinico. C’est là que germe l’idée des « grèves inversées » : des travaux publics sont réalisés par des chômeurs, sans autorisations, pour construire des routes et des aqueducs. La solidarité internationale est immédiate : parmi ceux qui se mobilisent en sa faveur, on compte Bertrand Russell, Ignazio Silone, Norberto Bobbio, Jean Piaget, Adriano Olivetti, Aldous Huxley et bien d’autres intellectuels européens qui voient en lui une figure morale et sociale de référence.

Danilo Dolci publie des livres qui sont de véritables actes d’accusation contre l’État et la société italienne d’après-guerre : Banditi a Partinico (1955), récit d’enquête sur la pauvreté et l’abandon du Sud ; Spreco (1960) (Gaspillage, Éditions Maspero, 1963), dénonciation systématique des ressources dilapidées entre bureaucratie et inefficacité ; Inchiesta a Palermo (1956) (Enquête à Palerme, Éditions Julliard, 1957), qui recueille les voix des jeunes pour construire une éducation par le bas. Mais il ne se contente pas de dénoncer. Tous ceux qui ont passé une journée dans l’un de ses centres racontent l’énergie contagieuse, la discipline morale, l’accueil. Des jeunes de toute l’Europe viennent pour apprendre de lui. Même Franco Basaglia, futur réformateur de la psychiatrie, est impressionné.

Poète, sociologue, militant, Dolci n’accepte pas les étiquettes. Il parle lentement, écoute beaucoup, il croit aux enfants.

Proposé à plusieurs reprises pour recevoir le Prix Nobel de la Paix, il n’a jamais, lui non plus, obtenu le soutien politique nécessaire. En Italie, il était considéré avec méfiance : trop chrétien pour les marxistes, trop anarchiste pour les catholiques, trop conciliant pour les révolutionnaires. Mais, sans faire de bruit, il a construit écoles et espérance.

Il décède en 1997, à Trappeto, en Sicile, le village qu’il avait choisi comme maison, cœur et horizon. Il est enterré dans le petit cimetière du village, sans grands titres ni monuments. Dans la simplicité de sa tombe, au milieu des arbres, on retrouve sa vision : pas de célébration, mais une fidélité à des valeurs et un dialogue avec la communauté qu’il a servie.

LANZA DEL VASTO

LE DISCIPLE D’OCCIDENT

En 1936, un homme part pour l’Inde. Il s’appelle Giuseppe Giovanni Luigi Enrico Lanza di Trabia-Branciforte et est issu d’une noble famille sicilienne, même s’il est né dans les Pouilles. Mais ce nom, aussi long qu’un lignage, il l’abandonne à jamais après sa rencontre avec Gandhi. Dès lors, il ne sera plus que Lanza del Vasto et, pour ceux qui l’ont connu intimement, simplement Shantidas, c’est-à-dire Serviteur de la paix. C’est Gandhi lui-même qui lui donne ce nom lors de son séjour à l’ashram (centre spirituel et communautaire) de Wardha, en plein centre de l’Inde. Rien de folklorique dans tout cela, c’est une véritable conversion spirituelle et pratique. Il vit pendant des mois dans l’ashram, travaille la terre, jeûne, prie et écrit. Il revient en Europe à pied, avec une idée précise : fonder en Occident une communauté vivant selon les principes de la non-violence, du travail partagé et de la pauvreté choisie.

C’est ainsi que naissent les communautés de l’Arca [à ne pas confondre avec L’Arche, fondée par Jean Vanier, expérience distincte et postérieure, ndr]. Ce ne sont pas de simples coopératives agricoles, mais de véritables écoles de vie : travail manuel, écoute, méditation. Pas de chef, pas de hiérarchie. Mais un pacte fondé sur l’essentialité. La première communauté naît à Paris avant de s’installer à Tournier, dans les Charentes. Elle durera environ cinq ans (1948-1953), puis elle déménagera pour une courte période à Tourrette-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, avant de s’installer à Bollène, dans le Vaucluse (1954-1965) et enfin à Borie-Noble, dans l’Hérault.

En 1972, Lanza del Vasto participe activement au mouvement de lutte du Larzac, dans le sud de la France, en jeûnant pendant 15 jours aux côtés des paysans pour s’opposer à l’extension d’un camp militaire. Sa voix, son physique et ses paroles non violentes contribuent à faire de cette lutte un symbole de la résistance pacifique à l’échelle européenne.

En 1963, pendant le Concile Vatican II, il fait un jeûne de 40 jours uniquement à l’eau, afin de demander que le Concile, sous l’égide de Jean XXIII, prenne position de manière claire sur la paix, l’objection de conscience et contre la course à l’armement. Deux ans plus tard, en 1965, il organise un jeûne international à Rome avec vingt femmes, dont la pacifiste américaine Dorothy Day, pour demander aux Pères du concile de s’engager explicitement en faveur de la non-violence.

Paul VI, qui succède à Jean XXIII, ne le recevra jamais en audience. Toutefois, en 1979, Jean-Paul II le rencontre en privé, reconnaissant dans son témoignage une forme profonde de spiritualité chrétienne vécue.

Lanza del Vasto écrit des livres, des poèmes, des essais. Il donne des conférences dans toute l’Europe. Il parle d’une voix grave, avec un accent français, avec une lenteur quasi mystique. Il ne prêche pas, mais il remet tout en question : le travail, le pouvoir, la propriété, et même le langage.

Son nom est proposé plusieurs fois pour le Prix Nobel de la Paix, mais c’est un personnage trop difficile à classer : ni politicien, ni universitaire, ni militant conventionnel. Tout simplement un témoin. Et le monde moderne a du mal à écouter les témoins.

Sa vie est profondément liée à la communauté de La Borie-Noble dans l’Hérault où il s’installe en 1962 en transformant un ancienne propriété abandonnée en centre communautaire. Dans les années 1970, cette communauté compte jusqu’à 150 membres, et c’est de là que sont gérées toutes les activités et les différentes branches dans toute l’Europe.

Il meurt le 5 janvier 1981 en Espagne, près de Murcie, où une nouvelle communauté venait d’être fondée. Depuis, il repose au cimetière de la Borie-Noble dans l’Hérault. Son héritage le plus durable demeure lié au projet communautaire français qui existe toujours.

DES MAÎTRES OUBLIÉS

Aldo Capitini, Danilo Dolci et Lanza del Vasto. Trois chemins différents, une seule direction : la paix comme une responsabilité concrète, un mode de vie, une révolution quotidienne. Ils n’ont pas théorisé la non-violence, ils l’ont mise en pratique. À mains nues, contre l’indifférence, le ridicule et la solitude. Ainsi, ils ont écrit l’une des plus belles pages de l’Italie d’après-guerre.

Nous les avons écoutés trop tard, ou pas du tout. Aujourd’hui, à une époque où l’on sent l’odeur de la guerre, de nouvelles armes et de peurs ancestrales, leur silence est plus lourd que mille déclarations. Nous aurions pu en faire des modèles publics, des guides moraux. Mais leur témoignage demeure, dérangeant, limpide, nécessaire.

Aujourd’hui, alors que les discours se remplissent de mots creux – « mission de paix », « intervention humanitaire » ou « défense préventive » –, leur voix se fait encore entendre dans le bruit. Elle rappelle que la paix n’est pas une trêve armée, mais une justice sociale ; que sans écoute, sans communauté, aucune trêve ne peut durer.

Et que la non-violence n’est pas une reddition, mais le refus de la domination.

R.F.

Rocco Femia, éditeur et journaliste, a fait des études de droit en Italie puis s’est installé en France où il vit depuis 30 ans.

En 2002 a fondé le magazine RADICI qui continue de diriger.

Il a à son actif plusieurs publications et de nombreuses collaborations avec des journaux italiens et français.

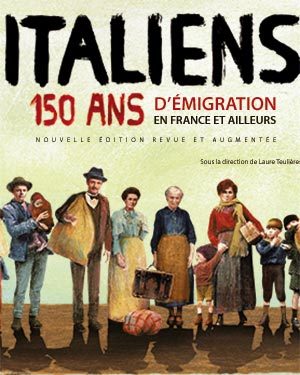

Livres écrits : A cœur ouvert (1994 Nouvelle Cité éditions) Cette Italie qui m'en chante (collectif - 2005 EDITALIE ) Au cœur des racines et des hommes (collectif - 2007 EDITALIE). ITALIENS 150 ans d'émigration en France et ailleurs - 2011 EDITALIE). ITALIENS, quand les émigrés c'était nous (collectif 2013 - Mediabook livre+CD).

Il est aussi producteur de nombreux spectacles de musiques et de théâtre.