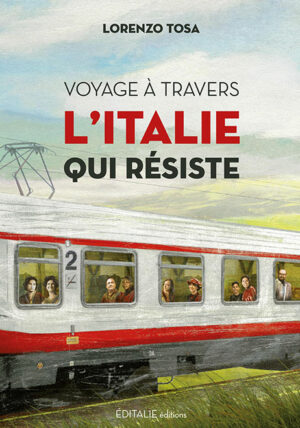

Cinquant’anni fa, il 19 maggio 1975, una legge osava mettere ordine in un caos antico: il diritto di famiglia. Aboliva la patria potestà, il concetto di capofamiglia, la dote. Introduceva l’uguaglianza tra marito e moglie. Un passo fondamentale, e atteso, verso una società più giusta. Ma le leggi, da sole, non bastano. Se la gerarchia patriarcale è uscita dalle norme, continua a vivere nei gesti, nei ruoli, nelle parole. Questo articolo ricostruisce la genealogia storica della famiglia italiana – senza mitizzazioni né condanne aprioristiche – e invita a rileggere il nostro presente alla luce di ciò che resta, e di ciò che ancora manca. Raccontare il passato oggi, non è nostalgia. È una forma di resistenza.

ROCCO FEMIA

“Un’istituzione assurda, nociva e preistorica.” Così scriveva Filippo Tommaso Marinetti nel suo manifesto Contro il matrimonio del 1919. Esagerava, certo. Ma non del tutto. Sotto quella caricatura futurista si intravedeva il profilo, deformato, di una casa in cui a comandare era una sola persona e tutte le altre tacevano. In Italia, il modello patriarcale ha dominato a lungo i rapporti familiari. Una costruzione culturale che si è consolidata nel tempo e che ha attraversato secoli di storia, adattandosi ai contesti e alle trasformazioni, senza mai perdere del tutto il proprio centro di gravità: il potere maschile all’interno del nucleo domestico.

IL PADRE, IL NOME, LA LEGGE

Il termine familia, di origine latina, indicava in principio il complesso dei beni e delle persone – schiavi compresi – soggetti al pater familias, il padre, che deteneva legalmente l’autorità assoluta sul nucleo familiare, con implicazioni sia economiche che morali. Ma già in epoca romana, prima repubblicana, e poi imperiale, il concetto si era ampliato, diventando addirittura la base dell’organizzazione sociale. Il pater aveva ampi poteri come lo ius vitae necisque – il diritto di vita e di morte sui membri della propria famiglia, in particolare dei figli – ma anche lo ius vendendi – di vendere i propri figli come schiavi o servi. Accanto a questi diritti il pater aveva anche doveri pubblici e religiosi. Non era solo un tiranno domestico, come talvolta viene rappresentato retrospettivamente.

Nella penisola italiana, l’organizzazione familiare ha mantenuto nei secoli molte delle sue funzioni originarie: trasmissione dei beni, difesa pubblica dell’onore familiare (inteso come reputazione morale della casata, in particolare legata al comportamento delle donne), costruzione di alleanze sociali e politiche.

Nelle famiglie aristocratiche del tardo Medioevo e dell’età moderna, i figli e le figlie erano spesso pedine di strategie patrimoniali. Il primogenito ereditava il nome e i beni, gli altri prendevano strade obbligate: chiesa, esercito o matrimonio combinato.

L’amore personale non era il fondamento primario del matrimonio, che veniva per lo più vissuto come un’istituzione sociale e giuridica, pensata per garantire continuità familiare, ordine sociale e alleanze. Le ragazze, se non “sistemate”, rischiavano di rimanere in casa senza voce in capitolo, e i maschi, se non primogeniti, cercavano fortuna altrove. Anche nelle famiglie contadine o artigiane esistevano gerarchie precise, con un capofamiglia che deteneva autorità formale e informale, e donne collocate in ruoli subordinati.

L’AMORE SOTTO TUTELA

Solo con l’età contemporanea, e in particolare nell’Ottocento, iniziano a emergere i primi segnali di trasformazione nei modelli familiari e nelle aspettative legate al matrimonio, senza però intaccarne subito le basi patriarcali e giuridiche. Con l’Italia unita, la famiglia comincia lentamente a mutare. Il Codice civile del Regno d’Italia, ispirato al modello napoleonico, manteneva tuttavia una visione fortemente gerarchica: il marito era capo della famiglia e aveva la patria potestà, mentre alla moglie spettava l’obbligo di obbedienza. Il matrimonio restava indissolubile e la dote era ancora parte integrante del contratto matrimoniale.

Anche con l’ascesa della borghesia, la cosiddetta “famiglia coniugale affettiva” (modello in cui l’unione si basa sull’amore romantico) si affermò lentamente anche se non in modo uniforme. L’educazione sentimentale restava separata dalla vita pubblica e giuridica. Le donne, pur centrali nella gestione della casa e dei figli, erano giuridicamente subalterne e socialmente invisibili.

Nel primo Novecento, tra le due guerre, la legislazione fascista rafforzò ulteriormente questo impianto. L’uomo era designato come capofamiglia (autorità indiscussa e riferimento giuridico) e soldato, la donna come madre e custode morale della casa, con ruoli definiti rigidamente dal regime e dalla Chiesa. L’ideale della prolificità familiare era incentivato da premi e sussidi, senza modificare i rapporti di potere. L’identità femminile si dissolveva nella maternità, mentre ogni deviazione da quel modello veniva stigmatizzata o emarginata.

UNA LENTA USCITA DAL LABIRINTO

Durante la prima guerra mondiale, molte donne avevano già assunto un ruolo di guida nelle famiglie rimaste senza uomini, nelle fabbriche, nei trasporti etc., ma la vera svolta cominciò nel secondo dopoguerra. Però, più che un crollo improvviso, fu una lunga erosione, ma il 1° febbraio 1945 vien emanato il decreto legislativo che conferisce il diritto di voto alle italiane con più di 21 anni, e, nel 1946, in occasione del referendum tra monarchia e repubblica, le donne esercitarono per la prima volta il diritto di voto a livello nazionale. Tuttavia, il Codice Rocco – il codice penale di epoca fascista – con il suo impianto autoritario e patriarcale rimase in vigore per anni per anni senza subire modifiche sostanziali.

Solo nel 1956 la Cassazione negò il cosiddetto ius corrigendi, che ancora autorizzava il marito a usare la violenza contro la moglie a scopo “educativo”. Nel 1970 fu approvata la legge sul divorzio, dopo un lungo e acceso dibattito. Ma la svolta più strutturale arrivò, appunto, il 19 maggio 1975, con la riforma del diritto di famiglia (legge 151/75), che eliminò la figura del “capofamiglia” e introdusse la parità giuridica tra i coniugi, allineando finalmente il Codice civile ai principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione. Il principio di parità tra i coniugi, la cancellazione della dote, l’abolizione della figura giuridica del capofamiglia, il riconoscimento dell’eguaglianza tra figli legittimi e naturali rappresentarono una vera “modernizzazione” normativa. Fu un cambiamento decisivo, ma non risolutivo. In effetti la legge si fermò alle porte delle case dove il patriarcato trovava ancora il suo posto a tavola. La norma cambiava, ma nelle abitudini quotidiane, nei ruoli familiari, nelle gerarchie affettive, l’autorità maschile restava profondamente radicata.

SOTTO LO STESSO TETTO, ANCORA

Oggi la famiglia italiana è profondamente cambiata: è anche monogenitoriale, ricomposta, di fatto. Ma il passato non è sparito. Vive nel linguaggio, nei ruoli appresi, nella fatica di riconoscere come legittimi i modelli diversi. Le riforme del diritto sono state fondamentali, ma non bastano se non si trasformano anche i codici simbolici. La cultura del dominio – di cui il patriarcato è una forma – non si estingue per decreto.

Accanto a questa eredità storica, nuove forme di potere e di disuguaglianza attraversano la sfera familiare e relazionale. La mercificazione del corpo femminile, incentivata anche da pubblicità, pornografia e linguaggi dominanti, alimenta rappresentazioni che riducono la donna a oggetto di desiderio o consumo. La rete e i social media, anziché liberare, spesso esasperano l’accesso immediato agli istinti primari, creando frustrazione, alienazione, dipendenza. E quando il desiderio non è corrisposto, la donna può essere percepita come un ostacolo alla gratificazione, una fonte di rancore, e un risentimento muto e corrosivo trasforma il rifiuto in colpa e la delusione in ostilità.

Al tempo stesso, e bisogna dirlo, siamo anche di fronte a un taglio netto: il patriarcato ha perso la voce. Sussurra ancora, e se non ha più un motivo per esistere, ne trova sempre uno per restare.

Il movimento #MeToo ha dato voce a milioni di donne, scardinando impunità e omertà, ma anche generando, in alcuni uomini, una reazione difensiva che si è talvolta trasformata in aggressività.

Senza entrare nel dibattito sui femminismi, che sono a loro volta in trasformazione, va ricordato che oggi molti uomini dichiarano di condividere l’ideale di parità tra i generi e di libertà femminile.

Ma l’adesione ai principi non basta: è nel concreto delle relazioni, nei ruoli familiari, nel linguaggio quotidiano che si misura il cambiamento.

Troppo spesso, tuttavia, dietro la facciata del rispetto si annida ancora l’antico bisogno di controllo. E non si può ignorare che alcune forme di femminismo rischiano, talvolta, di replicare lo stesso schema che volevano decostruire, scivolando in un rovesciamento semplificato: quello in cui l’uomo è sempre colpevole e la donna sempre vittima.

Ma un cambiamento autentico richiede libertà reciproca, non nuove subordinazioni.

Raccontare quest’evoluzione complessa, significa interrogare la storia senza ridurla a un processo lineare. Significa accettare la contraddizione, il cambiamento, la resistenza. Perché sotto lo stesso tetto, ieri come oggi, in Italia o altrove, si gioca la partita più antica, tra chi detiene il potere e chi lo subisce. Parlarne è un atto di memoria, ma anche un atto politico.

R.C.

CINQUANT’ANNI DOPO, IL PATRIARCATO HA CAMBIATO VOLTO.

MA UNA LEGGE NON BASTA A CAMBIARE UNA CULTURA.

Dopo la legge del 19 maggio 1975 il patriarcato ha cambiato volto. E questa legge fu, senza dubbio, una conquista storica. Abolì la patria potestà, il concetto di capofamiglia, la dote, e riconobbe piena parità tra marito e moglie. Per la prima volta nella storia d’Italia, la famiglia veniva disegnata non più come una piramide gerarchica, ma come una comunità di pari responsabilità.

Ma il patriarcato non è morto con quella legge. Ha solo cambiato pelle. Dopo 1975, si è spostato dai codici alle consuetudini, dai tribunali alle case, dal linguaggio alla rappresentazione mediatica. Negli anni 1980-90, le donne entrano in massa nel mercato del lavoro, ma il più delle volte restano sole nel doppio carico di lavoro: produttivo fuori casa, domestico e familiare dentro. L’immagine della “superdonna” nasconde il fallimento della redistribuzione reale delle responsabilità.

Negli anni 2000 crescono famiglie di fatto, convivenze, separazioni. Aumentano padri presenti e madri autonome, ma anche la solitudine delle madri single, la precarietà, il ritorno di ruoli arcaici in contesti moderni solo in apparenza. Il patriarcato oggi non zittisce: svuota, ridicolizza, disarma. La violenza non si esercita più con la verga, ma con il gaslighting (manipolazione mentale), il controllo economico, il revenge porn (diffusione non consensuale di immagini intime a scopo di vendetta o umiliazione).

Intanto, il dibattito pubblico si riempie di parole nuove: genere, femminicidio, consenso, carico mentale. A partire dal 2012, la parola femminicidio entra nel lessico istituzionale, ma resta spesso contestato e banalizzato nella narrazione pubblica. Eppure, i numeri non calano: centinaia di donne ogni anno vengono uccise da mariti, ex, compagni. Il patriarcato resta una cultura di possesso che si traveste da amore, da protezione, da tradizione.

Oggi, accanto a famiglie ancora segnate da gerarchie invisibili, fioriscono modelli relazionali radicalmente nuovi: famiglie scelte, allargate, queer, famiglie di amicizia e solidarietà. Ma anche in queste forme più libere, il retaggio patriarcale può sopravvivere, se non viene riconosciuto e decostruito.

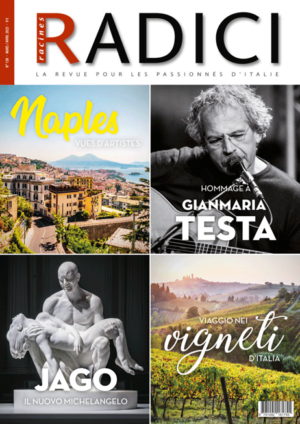

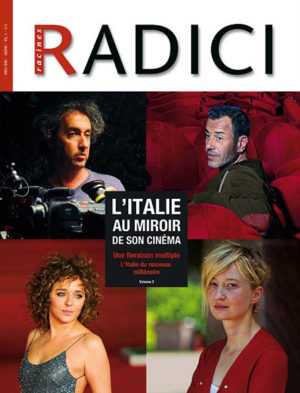

Per questo RADICI ha deciso di trattare questo argomento. Per ricordare che cambiare cultura è un lavoro lungo, ostinato e collettivo, che inizia dalle parole e finisce, forse, nei gesti più intimi.

Rocco Femia, éditeur et journaliste, a fait des études de droit en Italie puis s’est installé en France où il vit depuis 30 ans.

En 2002 a fondé le magazine RADICI qui continue de diriger.

Il a à son actif plusieurs publications et de nombreuses collaborations avec des journaux italiens et français.

Livres écrits : A cœur ouvert (1994 Nouvelle Cité éditions) Cette Italie qui m'en chante (collectif - 2005 EDITALIE ) Au cœur des racines et des hommes (collectif - 2007 EDITALIE). ITALIENS 150 ans d'émigration en France et ailleurs - 2011 EDITALIE). ITALIENS, quand les émigrés c'était nous (collectif 2013 - Mediabook livre+CD).

Il est aussi producteur de nombreux spectacles de musiques et de théâtre.