In occasione della pubblicazione francese del suo romanzo, Pippo Pollina si racconta in 20 risposte taglienti, sincere e senza filtro: la mafia, i padri, l’amore che ferisce, le donne che cambiano, l’Europa che vacilla. E un’idea che ritorna: scrivere per non tacere.

Intervista raccolta da Rocco Femia

L’Altro inizia come un racconto intimo, quasi nostalgico. È stato per te un modo per porre le basi di un’identità prima di affrontare questioni più ampie?

Diciamo che ho capito, scrivendo, che raccontare in questo modo è sempre un gesto intimo. Si scrive da soli, alla scrivania, riflettendo su cosa dire, come dirlo, persino sugli aggettivi e sui sostantivi. Spesso si torna indietro, non si è mai davvero soddisfatti finché la frase non suona esattamente come la si era immaginata. È sempre un racconto intimo, quello del romanziere – anche se poi, con un po’ di fortuna, potrà raggiungere tanti lettori. Ma quel raccoglimento che accompagna la scrittura resta qualcosa di profondamente personale e riflessivo.

Il personaggio di Nanà sembra diviso tra la fedeltà al villaggio e l’attrazione per la modernità. Questo conflitto è anche il tuo?

Un romanziere proietta sempre una piccola parte di sé, che emerge in questo o in quel personaggio. Nel caso di Nanà, senza dubbio è così. Anch’io sono pervaso da questo dualismo, da queste diverse patrie che abitano la mia personalità.

Quando parlo di patrie non mi riferisco soltanto a quelle geografiche, ma a patrie esistenziali. C’è l’io che trova conforto nel calore domestico, lo assapora, lo gode fino in fondo. E c’è l’io intraprendente, che vuole scoprire il mondo, attratto dalla modernità.

La mafia è presente come un sottofondo pesante, ma mai caricaturale. Perché hai scelto questo approccio discreto invece di un discorso più diretto?

Mi piaceva che il discorso di Cosa Nostra entrasse nel romanzo più come impegno sociopolitico che come inchiesta. Vuole essere un romanzo – non so se ci sono riuscito – storico, che descrive come sono avvenuti i fatti e magari ne dà una spiegazione appunto sociopolitica. Ci prova, e provo io a raccontarla – questa mia interpretazione – attraverso le voci e le parole dei protagonisti.

La figura del padre, silenziosa, misteriosa, segna profondamente il narratore. Questo silenzio è un’eredità tipicamente siciliana? O un peso più universale?

Non lo so se questo tratto legato al silenzio che aleggia attorno alla figura del padre sia qualcosa di specificamente siciliano, o calabrese, o genericamente meridionale. Io credo piuttosto che la relazione padre-figlio, che spesso si sviluppa in modo sofferto, misterioso, con parole dette o non dette, sguardi, aspettative mancate, sia qualcosa che prescinde dalla geografia.

Tocca piuttosto un aspetto profondo del nostro essere: il rapporto tra figlio maschio e padre.

Ecco, ho cercato di raccontare questo tipo di relazione particolare, attraverso due esempi con delle comunanze, ma anche con forti differenze. Credo che questo tema, in qualche modo, tocchi ciascuno di noi.

Annamaria, Mareike, Francesca… Le donne del romanzo sono forti, complesse, spesso intrappolate in ruoli ambigui. Che sguardo porti sulla condizione femminile nelle società che racconti?

Ho cercato di attribuire a ciascun personaggio femminile una propria specificità, anche perché i luoghi sono molto diversi tra loro: la Sicilia degli anni 1980-90 da una parte, la Germania dello stesso periodo dall’altra. C’è la madre siciliana, legata alla tradizione; la sorella, inizialmente intrappolata nei conformismi dell’epoca, che crescendo si rivela altra; la madre di Frank Fischer, figura del femminismo centro-europeo degli anni 1960-70, che interpreta la ribellione come volontà politica; e infine Mareike, che vive il post-femminismo con naturalezza, riconoscendo alla maternità un ruolo centrale. Anna Maria è una figura chiave: rappresenta il desiderio delle donne meridionali di smarcarsi dai ruoli tradizionali trasmessi dalle madri. È il volto di un nuovo mondo femminile che si affaccia nella società, legato alla cultura, alla scolarizzazione, alla conoscenza di altri modi di vivere. Io l’ho conosciuto, lo ricordo perfettamente nella mia esperienza psicologica. E ho cercato di raccontarlo attraverso di lei.

Frank incarna una Germania abitata dai suoi fantasmi, ma assetata di giustizia. “L’altro” è anche questo specchio europeo che evitiamo di guardare troppo a lungo?

Frank incarna una Germania occidentale cresciuta sotto l’ombrello militare degli Stati Uniti, in una nazione ancora occupata – da una parte dagli americani, dall’altra dai sovietici, fino al 1989. Cresce in un Paese che vuole riscattarsi e smarcarsi dai fantasmi del Novecento: guerre mondiali, fascismo, nazismo. Ma quei fantasmi riaffiorano, tra attentati, intolleranza verso gli stranieri, e nuove compagini politiche come i Republikaner degli negli anni 1980, fino all’Alternative für Deutschland di oggi.

L’Altro, in questo senso, vuole anche raccontare come l’Europa si sia posizionata fino al 2001, influenzata profondamente dal suo ruolo di dependance degli Stati Uniti.

Una dipendenza che ha portato vantaggi, ma anche una parziale rinuncia alla sovranità. Il posizionamento dell’Europa occidentale all’interno della NATO ha inciso profondamente sulla sua storia, e ciascun Paese lo ha vissuto a modo suo.

Si percepisce un amore profondo per la lingua, la memoria, i luoghi. Scrivere questo libro è stato anche un modo per “salvare” una Sicilia minacciata dall’oblio?

Più che salvare la Sicilia, direi che sono un po’ fissato con la memoria.

Sono convinto che la mia patria siano i miei ricordi. Tutto ciò che si accumula, si assiepa, si siede davanti a me come vissuto, entra a far parte di quel serbatoio che io chiamo patria. Conservo i ricordi con un ordine quasi maniacale e, quando scrivo, non faccio altro che elaborarli. La lingua, i luoghi, sono parte di tutto questo. Sono diventati, in modo prepotente, protagonisti del romanzo.

La Svizzera appare come un mondo asettico, dove circola il denaro ma la memoria sembra bloccata. “L’altro” è anche colui che si rifiuta di vedere?

La Svizzera è toccata solo marginalmente nel romanzo. Il mio intento era mettere a confronto due grandi Paesi: Italia e Germania. La Svizzera entra nel racconto attraverso un episodio funzionale: le banche, che sono state strumenti centrali del riciclaggio di denaro sporco – Cosa Nostra, la ‘ndrangheta, le mafie. Quanto all’“altro”, sì: ogni tanto è anche colui che si rifiuta di vedere. Ma noi siamo abitati da tanti altri. Non siamo mai uno solo. La nostra personalità è attraversata da più soggetti, che emergono a seconda di ciò che viviamo.

Il tuo romanzo dà l’impressione di collegare destini frammentati da frontiere, scelte di vita, silenzi. Qual è, secondo te, il vero motore del libro: l’amore, la memoria o il dubbio?

Direi tutti e tre. L’amore, la memoria e il dubbio sono motori fondamentali.

Ma ce n’è anche un quarto: la scelta. La vita ci pone continuamente davanti a dei bivi. Alcune scelte sembrano grandi, altre irrilevanti – ma poi si rivelano decisive. Ogni volta che scegliamo una strada, escludiamo l’altra. E quell’altro – quello che avremmo potuto essere – non scompare: resta lì, accanto a noi.

Infine, perché questo titolo: L’Altro? È una ricerca di riconciliazione? O il modo per dire che restiamo sempre stranieri a una parte di noi stessi?

C’è sempre una strada che corre accanto alla nostra, quella che non abbiamo preso. Anche se non l’abbiamo percorsa, la vediamo. Ci accompagna. È come viaggiare su un’autostrada e, accanto, vedere una stradina secondaria, deserta. Lì avremmo potuto trovarci, se avessimo scelto diversamente. E anche se quella scelta non l’abbiamo fatta, ogni tanto torna.

Si fa sentire. Partecipa alla nostra vita. È l’altro lato della nostra stessa esistenza.

L’altro lato de L’Altro

Domande trasversali ma essenziali

E se L’Altro fossi tu, Pippo Pollina? Quale personaggio ti assomiglia di più, e quale ti fa paura?

Come ho detto, c’è un po’ di me in tutti i personaggi – anche in quelli femminili. Se non proprio di me, c’è comunque la mia esperienza. Credo che ogni scrittore non faccia altro che raccontare sé stesso, anche indirettamente. Ci sono convinzioni, sensazioni, ricordi vissuti o raccolti. Un po’ come nel Ritratto di Dorian Gray, dove il pittore, in fondo, non disegna il modello, ma sé stesso.

Il romanzo sembra suggerire che il silenzio è talvolta più politico della parola. È una tua convinzione personale o una lezione della Storia?

Non so se sia davvero una questione politica. Ma il silenzio ha un suo significato importante nella vita – come la pausa nella musica. In un dialogo, in una narrazione, in un confronto, il silenzio interrompe, dà respiro, e può evocare contenuti che le parole non dicono. Forse da questo punto di vista, sì: anche il silenzio ha una forza.

La morte del padre, l’amore incompiuto, gli appuntamenti mancati: L’Altro è un romanzo di dolori silenziosi?

Sì. Sono tutte cose che capitano a tutti: l’occasione persa, il rimpianto, il “se potessi tornare indietro”. La vita è piena di momenti misteriosi in cui una scelta cambia tutto.

Ci sono persone che si pentono delle proprie scelte e ne attribuiscono i fallimenti. Altre che le benedicono. E ci sono, certamente, dolori silenziosi che abitano il romanzo. E noi.

Palermo, Norimberga, Zurigo… I tuoi personaggi viaggiano ma non fuggono. Per te l’esilio può essere fecondo senza essere tragico?

Sì. I miei personaggi, come me, hanno avuto la fortuna di vivere in paesi in cui era possibile emigrare, andare altrove. Un esilio dettato più da motivazioni personali che oggettive. Quando si vive in dittature, come nella Russia di oggi o in altre autocrazie, non si ha davvero una scelta. Chi parte in opposizione a un regime lo fa per necessità, spesso con una lacerazione difficile da consolare. Il mio esilio è stato diverso: doloroso, sì, ma scelto. Ho deciso di andarmene per una serie di divergenze con il contesto sociale e politico del mio Paese. Potevo restare, ma non accettavo ciò che vedevo. E così me ne sono andato. Come me, migliaia di italiani hanno fatto questa scelta, forse senza pensarci troppo. Solo dopo anni hanno capito che anche quella era una forma di esilio.

Il libro evoca una trasmissione difficile tra generazioni. Secondo te, la memoria familiare è un debito o un dono?

La memoria familiare è entrambe le cose: un debito e un dono. È un dono, perché riceviamo un bagaglio che affonda le sue radici in una storia lunga: fatta di luoghi, lingua, canzoni, idee. È ciò che l’ambiente familiare, nel bene e nel male, ci fornisce come base. Quanto al debito… forse è una parola impropria. Nel mio caso, più che un dovere, lo sento come un piacere.

È una necessità mia, un bisogno personale. Non rispondo a un obbligo morale, ma a qualcosa che mi appartiene profondamente: il desiderio di ricordare, ricostruire, testimoniare, sempre a partire da una base di tradizione.

L’amore nel romanzo è spesso sfocato, sospeso, ostacolato. Nella tua visione del mondo, amare è un lusso? O un rischio?

Un lusso no, perché l’amore è uno dei sentimenti motori della storia, e non può essere considerato un lusso. Un rischio, certamente. Quando uno ama e dimostra di amare, in un certo senso si scopre e si rende feribile. Però io credo che, alla fine, è bene rischiare. È bene rischiare sempre. Il proprio amore va confessato, va espresso. Non va soltanto nutrito e rinchiuso nei meandri del nostro cuore, ma deve essere portato lì dove è l’approdo giusto, mostrato, espresso, cantato, discusso, regalato.

Questo romanzo è anche una lezione di storia politica in sordina. Ricordi il momento preciso in cui ti sei detto: “Devo scriverlo”?

Sì, durante la pandemia. L’intenzione c’era già da tempo, ma non trovavo il momento né lo spazio mentale per farlo. Con il lockdown mi sono detto: o adesso, o mai più. Ho avuto il tempo per scrivere, leggere, studiare, riflettere. È stata un’occasione inattesa e propizia – una sorta di ricognizione personale e creativa

Tra le righe si legge a volte una rabbia fredda – contro le ipocrisie, i compromessi. Scrivi anche per riparare?

Scrivo per esprimere la mia libertà. Attraverso la scrittura immagino un mondo, un universo. Anche se non esiste oggettivamente, è lì, lo vedo, lo vivo con i miei personaggi. Scrivere mi dà qualcosa che la musica non mi aveva ancora dato: una libertà profonda, piena, creativa e, sì, forse anche una forma di riparazione.

In un mondo saturo d’immagini e velocità, tu ti prendi il tempo per il dettaglio, il gesto, l’odore. È un atto di resistenza?

In un certo senso sì. Non lo faccio per andare contro il mondo, ma perché vivo la vita in modo diverso. La scrittura è per me un rifugio, uno strumento per confrontarmi con me stesso, con la realtà e con ciò che vorrei cambiare. E mentre scrivo, sto già lavorando a una seconda parte del romanzo, che va dal 2011 al 2025. Anche quella sarà una forma di resistenza.

E se questo libro dovesse essere solo un messaggio, una sola frase, per un lettore sconosciuto dall’altra parte del mondo… quale sarebbe?

Scegliere è importante, ma non è tutto.

Rocco Femia, éditeur et journaliste, a fait des études de droit en Italie puis s’est installé en France où il vit depuis 30 ans.

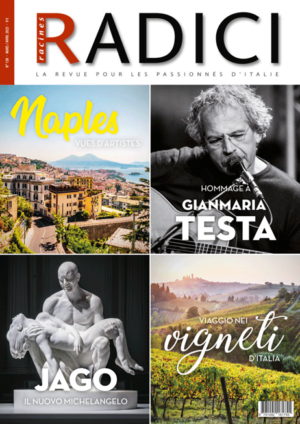

En 2002 a fondé le magazine RADICI qui continue de diriger.

Il a à son actif plusieurs publications et de nombreuses collaborations avec des journaux italiens et français.

Livres écrits : A cœur ouvert (1994 Nouvelle Cité éditions) Cette Italie qui m'en chante (collectif - 2005 EDITALIE ) Au cœur des racines et des hommes (collectif - 2007 EDITALIE). ITALIENS 150 ans d'émigration en France et ailleurs - 2011 EDITALIE). ITALIENS, quand les émigrés c'était nous (collectif 2013 - Mediabook livre+CD).

Il est aussi producteur de nombreux spectacles de musiques et de théâtre.