À l’occasion de son centenaire, l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, plus connu sous le nom de Treccani, a lancé le projet Le parole del centenario (Les mots du centenaire), consultable sur le site treccani.it. Cette initiative retrace un siècle d’Histoire italienne à travers cent mots, un pour chaque année, de 1925 à 2024. Chaque terme choisi représente un chapitre décisif de l’évolution sociale, politique et culturelle en Italie et, réunis, ils constituent un dictionnaire qui se veut aussi une radiographie de l’identité italienne.

ROCCO FEMIA

Cent’anni in cento parole est le récit d’un siècle de vie italienne à travers la langue. Par le choix de ces mots, Treccani, la plus célèbre encyclopédie italienne, nous offre un point d’entrée dans l’Histoire alternatif à celui des manuels scolaires : une exploration du passé, de ses traumatismes et de ses renaissances, à travers les mots qui ont marqué son évolution. Un projet visionnaire et, en même temps, profondément concret, pour célébrer son centenaire. Un travail utile à ceux qui apprennent l’italien et souhaitent saisir pleinement les moments les plus marquants des cent dernières années de l’Histoire italienne.

Nous savons bien que les mots sont, par nature, des fragments de mémoire, les témoins d’un parcours fait de conquêtes, de tragédies et de changements. Il ne s’agit donc pas seulement de définitions : ce sont des choix, des actes politiques et culturels qui racontent qui nous avons été et, peut-être, qui nous sommes encore. En découvrant ce projet (accessible sur Internet), on a le sentiment de se trouver devant un sismographe de notre conscience collective.

En effet, les mots ne se contentent pas de décrire : ce sont des révélateurs. Ils tracent les contours d’une identité, ils expriment les rejets, les blessures, les conquêtes. Ils se font parfois prière, d’autres fois déshonneur. Dans tous les cas, ce sont des témoignages. Impossible de tous les présenter ici, mais nous en avons choisi ci-dessous quelques-uns pour vous.

Pour 1925, année de la création de l’Institut Treccani, le mot choisi est Enciclopedia. Dès le début, ce mot est devenu un symbole, exprimant à juste titre le désir de recueillir et de conserver le savoir sous toutes ses formes. Pourtant, en parcourant la liste des mots sélectionnés, on se rend bien vite compte que la langue a dû enregistrer, plus encore que la lumière, la part d’ombre qui a accompagné l’Italie dans ses moments difficiles.

Pour l’année 1938, le mot choisi est Razza, un mot qui brûle. C’est l’année des lois raciales fascistes, du poison devenu loi. L’année où la discrimination est institutionnalisée par l’adoption d’une « science » raciste. Un mot toxique qui ne doit pas être oublié. En cela aussi, le choix de l’encyclopédie Treccani est un acte de mémoire historique, qui nous invite à ne jamais baisser la garde face aux problèmes de discrimination et d’intolérance.

La Seconde Guerre mondiale et la Résistance ont laissé une empreinte indélébile sur l’Italie. Pour l’année 1944, le maître-mot est Resistenza, tandis que pour 1946, le terme Repubblica renvoie à la naissance de notre démocratie. La Costituzione de 1948 est la suite logique de ce cheminement. Elle est le lexique d’une véritable renaissance linguistique : l’italien est alors une langue qui apprend à parler de droits, de dignité et d’égalité.

En 1954, la Televisione fait son entrée sur la scène culturelle italienne avec la création de la RAI. Le petit écran devient un outil d’alphabétisation, mais aussi de standardisation culturelle. Et c’est en 1958 que le mot Canzone prend un nouveau sens avec le lancement du Festival de Sanremo, qui fait de la culture populaire une voix nationale, rassemblant tout le pays autour de la musique. Avec ce festival naît une véritable liturgie laïque qui unit le pays autour de rêves, mélodies et fausses notes.

En 1960, le terme Alfabetizzazione marque le début du programme télévisé Non è mai troppo tardi du Maestro Alberto Manzi, qui a appris à lire et à écrire à des milliers d’Italiens adultes, créant ainsi une véritable révolution sociétale et en tout point pacifique. Six ans plus tard, pour 1966, le mot Femminismo est le symbole d’une prise de conscience collective grâce à un geste de désobéissance et de courage, celui de Franca Viola, première femme à rejeter le mariage réparateur, une tradition médiévale liée au crime de violence sexuelle. Le patriarcat a alors vacillé, ne serait-ce qu’un instant.

Puis arrivent les années 1970, les Années de plomb et d’espoir, marquées par de profonds changements et une grande instabilité. L’année 1978 est définie par le mot Terrorismo, et l’on se souvient aussitôt de l’assassinat d’Aldo Moro, de la douleur sans mots, de cette attaque directe contre la démocratie italienne.

Deux ans plus tard, pour l’année 1980, le terme Terremoto rappelle le drame d’Irpinia, un terrible tremblement de terre en Campanie, autre trace de douleur collective ancrée dans la mémoire de tous. L’Irpinia s’effondre et l’Italie se sent perdue, entre décombres et promesses.

En 1991, le mot Internet apparaît et avec lui, le monde change de visage, pour toujours. Une véritable révolution technologique qui transforme notre façon de communiquer. Puis, en réponse à la crise de la première République, le mot Tangentopoli apparaît en 1993, révélant les bas-fonds de la politique corrompue et malhonnête. Il est suivi en 1994 par Berlusconismo, qui marque le passage à une nouvelle ère politique et médiatique. Celle où langage, pouvoir et télévision se fondent dans un nouveau paradigme qui, il faut bien l’admettre, trente ans plus tard, n’a rien apporté de bon.

En 2002, le mot Euro entre dans notre vie quotidienne et, grâce à une monnaie commune, notre économie devient un continent. En 2014, le mot Astronauta rend honneur à Samantha Cristoforetti et nous rappelle que même un pays aussi incertain que l’Italie est capable de regarder les étoiles.

En 2020, le terme Pandemia s’impose. Le mot que nous n’aurions jamais voulu écrire. Un événement qui bouleverse le monde entier et change radicalement nos vies. Ainsi, un autre mot naît de cette situation : la langue s’enrichit du concept de fragilité et de vulnérabilité, et le terme de Resilienza apparaît. En effet, en 2021, il devient un mot-clé, un symbole de notre capacité à rebondir et à faire face aux défis. Nous apprenons à résister sans résistance, à rester debout alors que le monde bascule.

Le mot choisi pour l’année 2023 est Femminicidio. La tragédie de l’étudiante Giulia Cecchettin, assassinée à coups de couteau par son ex-fiancé, secoue l’opinion publique, et la violence de genre sera enfin prise en considération par la loi.

Pour finir, l’année 2024 s’achève sur l’Intelligenza artificiale, qui est davantage une question qu’une réponse. Un mot qui nous propulse dans un avenir encore incertain mais prometteur, un défi radical qui pourrait transformer en profondeur notre façon de vivre et de penser. Promesse ou menace ? Qui sait ? Peut-être les deux.

Bien sûr, cent mots ne suffisent pas à raconter un siècle. Mais ils peuvent susciter des questions, mettre en évidence des modes de pensée et éclairer des moments importants de l’Histoire. Chaque mot est une fenêtre. Chaque choix est une prise de position. C’est pourquoi ce dictionnaire, consultable sur le site treccani.it, n’est pas neutre : il est un acte politique. Il est une invitation à réfléchir à ce que nous avons été et à ce que nous pourrions devenir.

N’oublions jamais que la langue est le reflet de notre histoire. Et les mots, s’ils sont bien utilisés, servent à expliquer le monde.

R.F.

Quand le vocabulaire devient conscience collettivE

1938 RAZZA

Lois raciales fascistes

En 1938, l’Italie fasciste franchit un cap tragique et déterminant avec l’adoption des lois raciales, qui discriminent et persécutent les citoyens italiens d’origine juive. La publication du manifeste de la race dans Il Giornale d’Italia, le 14 juillet, est un terrible message d’adhésion au racisme biologique, alors dominant en Allemagne. Rédigé par un groupe de savants et d’intellectuels fascistes, ce manifeste affirmait que les Juifs constituaient une race inassimilable, par opposition à une « race italienne pure », et il se basait sur des théories pseudo-scientifiques qui refusaient tout droit de citoyenneté aux Juifs, les présentant comme des « étrangers » et des « non-Européens ».

Ces idées trouvent hélas un terrain fertile dans le régime fasciste qui adopte sans hésitation le racisme de l’Allemagne nazie. Malgré la perplexité initiale de beaucoup d’intellectuels italiens, nombreux sont ceux qui adhèrent rapidement à ce manifeste. Il y a des voix dissidentes dans l’Église, mais elles sont isolées, et l’institution n’oppose pas de résistance ferme, contribuant ainsi à légitimer les discriminations qui ont conduit à la ségrégation, aux persécutions et, pour finir, à la déportation de milliers de Juifs italiens. Les lois raciales ont marqué le début d’une période sombre qui allait mener l’Italie et le monde à la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et de l’Holocauste.

1947 COSTITUZIONE

Entrée en vigueur de la Charte fondamentale

Le 22 décembre 1947, après un an et demi de travail intense, l’Assemblée constituante a approuvé à une large majorité le texte de la nouvelle Constitution de la République italienne. Ce résultat est le fruit d’une confrontation tendue mais constructive entre les différentes sensibilités politiques du pays : catholiques, socialistes, communistes, républicains, libéraux, partisans du Partito d’Azione et même monarchistes. Au total, 556 députés élus par le peuple, dont 21 femmes, ont participé à ce grand atelier démocratique.

Les travaux ont commencé le 25 juin 1946, après le référendum institutionnel qui avait mis fin à la monarchie. La « Commission des 75 », ainsi appelée en raison du nombre de ses membres, fut chargée de rédiger le projet de la nouvelle Charte. Elle était présidée par Meuccio Ruini, juriste et homme politique très modéré, épaulé par des personnalités telles que Palmiro Togliatti, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Piero Calamandrei, Costantino Mortati et Luigi Einaudi. Le texte est discuté article après article, dans une atmosphère pesante mais animée par la volonté commune de jeter les bases d’une démocratie durable.

Le 22 décembre, sur les 515 personnes présentes, 453 ont voté en faveur du texte, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1948. Pour l’Italie, c’est le début d’une nouvelle ère : la fin de l’autoritarisme et de la guerre civile, le début d’un pacte constitutionnel fondé sur la dignité de la personne, l’égalité, la liberté et la justice sociale. La Constitution italienne est encore aujourd’hui la boussole qui guide l’ordre politique du pays, le document le plus élevé et le plus partagé de l’histoire républicaine.

1960 ALFABETIZZAZIONE

Programme télévisé Non è mai troppo tardi

Le 15 novembre 1960 est diffusé le premier épisode du programme télévisé Non è mai troppo tardi (Il n’est jamais trop tard), une émission qui changera la vie de milliers d’Italiens. Présenté par le maître d’école Alberto Manzi et diffusé par la RAI en collaboration avec le ministère de l’Éducation, ce programme s’adressait directement à la population adulte analphabète ou semi-analphabète, dans une Italie qui se tournait vers la modernité mais portait encore les stigmates de la pauvreté et de la fracture culturelle.

À cette époque, environ 5 millions d’Italiens ne savaient ni lire ni écrire. Le programme avait été conçu avec une intention claire et révolutionnaire : exploiter le pouvoir du nouveau média télévisuel, encore relativement élitiste, mais qui se démocratisait rapidement, pour apporter l’éducation là où l’école n’était pas arrivée. Les leçons, simples mais rigoureuses, se déroulaient avec le Maestro Manzi devant un tableau noir, dans une langue compréhensible, concrète et jamais condescendante.

Non è mai troppo tardi était bien plus qu’une simple leçon télévisée d’italien, elle représentait une expérience pédagogique progressiste, un laboratoire national d’inclusion culturelle et sociale. Grâce au charisme d’Alberto Manzi, l’émission eut un succès extraordinaire et fut un instrument d’émancipation efficace. Entre 1960 et 1968, elle contribua concrètement à l’alphabétisation d’environ un million et demi d’Italiens. Dans la mémoire collective, elle représente non seulement le symbole d’une télévision éducative et utile, mais aussi un exemple de culture accessible.

1978 Terrorisme

Enlèvement et assassinat d’Aldo Moro

Le 9 mai 1978, le corps sans vie d’Aldo Moro est retrouvé dans le coffre d’une Renault 4 rouge, dans une petite rue du centre de Rome. L’endroit n’a pas été choisi au hasard : la Via Caetani est en effet située entre le siège de la Democrazia Cristiana et celui du Partito Comunista. Le message des Brigades rouges, qui avaient enlevé Aldo Moro 55 jours plus tôt, est clair : attaquer une personne, mais aussi la possibilité même d’un dialogue entre les deux principales forces politiques italiennes, que devait être le « compromis historique ».

Aldo Moro, l’un des principaux artisans de cette ouverture, subit un interrogatoire politique et il est ensuite condamné à mort par une organisation qui se proclamait « armée révolutionnaire ». L’exécution d’Aldo Moro marque le moment le plus intense et tragique de la période du terrorisme rouge, une lutte armée qui s’était développée dans les années 1970 dans les milieux universitaires et ouvriers, ainsi que dans la branche génoise des Brigades Rouges.

Parallèlement agissait aussi un terrorisme « noir » d’orientation néo-fasciste, derrière lequel se cachaient des complicités opaques et des liens avec des appareils dévoyés de l’État. Du massacre de la Piazza Fontana à la bombe de la gare de Bologne, le visage subversif de la droite armée a souvent agi dans l’ombre, sans remord aucun, et de nombreuses vérités demeurent encore aujourd’hui voilées de mystère. L’année 1978 est donc une année cruciale : l’État italien semble vulnérable, mais il commence à réagir fermement. Les arrestations, les dissociations, les repentirs et une opinion publique de plus en plus impliquée conduiront au déclin du terrorisme dans les années suivantes. Mais l’assassinat d’Aldo Moro, homme d’État, médiateur, homme de dialogue, reste l’une des pages les plus sombres et douloureuses de l’histoire républicaine italienne.

1992 MAFIA

Massacres de Capaci et de la via D’Amelio, en Sicile

1992 est l’année qui a vu, peut-être plus que toute autre, la violence impitoyable de la Mafia et le courage de ceux qui ont tenté de la combattre. Le 23 mai, à Capaci, dans la province de Palerme, une voiture piégée à la bombe tue le juge Giovanni Falcone, son épouse Francesca Morvillo et trois hommes de son escorte. Seulement 57 jours plus tard, le 19 juillet, une explosion dans la Via D’Amelio, à Palerme, emporte le juge Paolo Borsellino et cinq membres de son escorte. Deux massacres en plein jour, deux actes de guerre.

Cosa Nostra déclarait ouvertement sa puissance, frappant l’État au cœur. Mais ces morts, au lieu d’éteindre tout espoir, ébranlèrent l’Italie entière. Des milliers de citoyens descendirent dans la rue, des mouvements citoyens furent créés, obligeant les institutions à réagir. De cette douleur sont issus des lois, le repentir de personnalités mafieuses, et un nouvel engagement dans la lutte contre le crime organisé.

1994 Berlusconismo

Ascension politique de Silvio Berlusconi

Le 26 janvier 1994, Silvio Berlusconi, homme d’affaires milanais, annonçait son entrée en politique par un message diffusé simultanément sur toutes les chaînes de son empire médiatique, Fininvest. Cette déclaration marqua le début de l’ère du berlusconisme.

L’Italie, ébranlée par Tangentopoli (scandales de corruption dans la politique et les médias), connaît un vide de pouvoir et de confiance. Forza Italia, le parti de Berlusconi, est une invention inédite : un mouvement politique construit comme une marque, autour de la figure charismatique de son fondateur. En moins de deux mois, Berlusconi conquit la scène politique, remportant les élections de mars 1994 avec une coalition réunissant la Lega Nord et Alleanza Nazionale.

Le berlusconisme n’était pas seulement une stratégie électorale, mais une culture politique : un nouveau langage, plus direct, qui dépassait les catégories idéologiques de la guerre froide. Le leader qui promettait « moins d’impôts pour tous » est devenu un symbole d’émancipation pour certains et d’un dangereux populisme pour d’autres.

Silvio Berlusconi a dominé la scène politique italienne pendant plus de trente ans, au gré d’alliances, de ruptures et de batailles de communication. Son influence s’est étendue à la société, à la télévision ainsi qu’à la perception même du pouvoir. L’année 1994 demeure une année charnière, où la politique italienne a changé de visage, passant des partis de masse à un modèle personnalisé, se servant des journaux télévisés comme d’une tribune électorale. Trois décennies plus tard, le berlusconisme continue d’interroger l’Italie sur ce qu’est le pouvoir, sur la manière d’obtenir le consensus, et sur ce que nous sommes prêts à sacrifier pour nous sentir représentés.

2023 Femminicidio

Assassinat de Giulia Cecchettin et loi en discussion

Le 11 novembre 2023, Giulia Cecchettin, âgée de 22 ans, a été sauvagement assassinée par son ex-petit ami, Filippo Turetta. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, meurtri par de nombreux coups de couteau. Encore une victime de féminicide, arrachée à la vie par l’homme qui disait l’aimer. Cette affaire a connu un retentissement national, non seulement en raison de sa brutalité, de l’âge des deux personnes impliquées, mais aussi parce qu’elle a montré le visage d’un pays toujours incapable de protéger les femmes, malgré les alertes et les dénonciations. Pour la seule année 2023, plus de cent femmes ont été tuées en Italie, presque toujours par des hommes de leur entourage.

Giulia n’a pas été tuée dans un moment de folie, mais bien par un système culturel qui peine à reconnaître la liberté des femmes de dire non, de mettre fin à une relation, de choisir pour elles-mêmes. Sa mort a provoqué beaucoup de protestations et des manifestations dans tout le pays, ainsi qu’une réflexion collective dans les familles, les écoles et les médias.

Le débat s’est concentré sur la question : que faut-il faire concrètement ? La réponse ne peut pas être seulement symbolique. Des changements profonds sont nécessaires. En décembre 2023, le gouvernement a approuvé une nouvelle loi contre la violence sexiste, avec des peines plus sévères, des moyens de prévention renforcés, des programmes de rééducation pour les agresseurs et des fonds alloués aux centres d’aide aux victimes de violences. Mais la répression ne suffit pas : la prévention commence par l’éducation.

Nous avons besoin d’une révolution culturelle qui enseigne, dès le plus jeune âge, qu’aimer ne signifie pas posséder, que le respect n’est pas une option et que la liberté d’autrui est sacrée. Comme l’a dit Elena, la sœur de Giulia : « Dire « plus jamais ça » ne suffit pas. Il faut agir. Il faut éduquer ». Le temps des larmes est passé. Il faut prendre des décisions.

Rocco Femia, éditeur et journaliste, a fait des études de droit en Italie puis s’est installé en France où il vit depuis 30 ans.

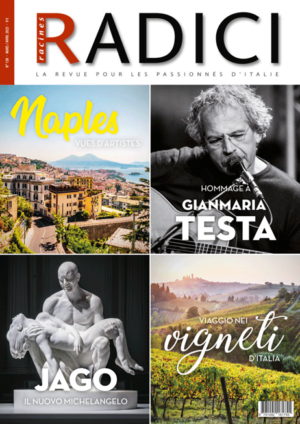

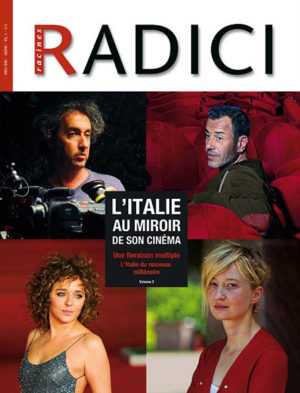

En 2002 a fondé le magazine RADICI qui continue de diriger.

Il a à son actif plusieurs publications et de nombreuses collaborations avec des journaux italiens et français.

Livres écrits : A cœur ouvert (1994 Nouvelle Cité éditions) Cette Italie qui m'en chante (collectif - 2005 EDITALIE ) Au cœur des racines et des hommes (collectif - 2007 EDITALIE). ITALIENS 150 ans d'émigration en France et ailleurs - 2011 EDITALIE). ITALIENS, quand les émigrés c'était nous (collectif 2013 - Mediabook livre+CD).

Il est aussi producteur de nombreux spectacles de musiques et de théâtre.