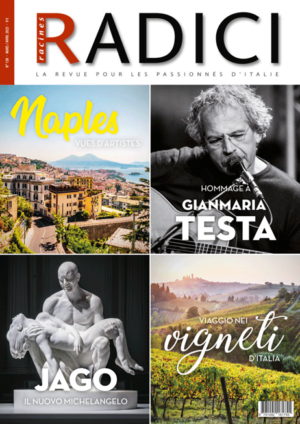

Pour les Italiens, même une cafetière est capable de raconter deux siècles d’histoire. Des cours napolitaines aux publicités télévisées des années 1960, cet objet du quotidien a accompagné l’évolution du goût, de l’industrie et de l’identité italienne. Cet article retrace avec passion et des détails surprenants l’épopée de la cafetière Moka et de ses ancêtres.

BIAGIO PICARDI

Outre le café, les cafetières sont également un symbole de l’italianité, et leurs deux siècles d’histoire sont jalonnés de modèles de toutes sortes, d’idées ingénieuses et d’entreprises qui ont suivi, pas à pas et avec plus ou moins de succès, l’histoire du pays. L’épopée des macchinette a été lancée par la Napoletana, celle qu’Edoardo De Filippo glorifie depuis son balcon face au professeur qui l’écoute, et qu’il qualifie de « poésie de la vie » dans une célèbre scène devenue culte de la comédie napolitaine Questi fantasmi!, écrite et interprétée par Edoardo De Filippo lui-même. C’est cette même cafetière qui, dans la capitale de la Campanie, a été rebaptisée cuccumella, en référence à la cuccuma, pot en cuivre ou en terre cuite qui ressemble à l’une des deux moitiés de cette ancienne cafetière. En réalité, l’idée originale de la Napoletana est née en France, grâce au ferblantier Jean-Louis Morize qui fit un dépôt de brevet pour un modèle très similaire, en 1819. Ensuite, la cafetière se généralisa en Italie, surtout chez les Napolitains, qui la modifièrent, la perfectionnèrent et, pour finir, se l’approprièrent. Au point d’inventer un nouveau métier : le caffettiere ambulante, qui, dès huit heures du soir et jusqu’à l’aube, parcourait les rues pour vendre du café aux personnes qui s’étaient attardées ou bien sur le chemin du travail.

À 300 (TASSES) À L’HEURE

« La Napoletana a été la cafetière italienne de référence jusqu’à la fin du XIXe siècle. Jusqu’à l’apparition des premières machines à expresso », explique Alberto Trabatti, un collectionneur qui a rassemblé plus de deux-cents exemplaires italiens de toutes les époques dans son Museo Penazzi della Caffettiera (visite sur rendez-vous), à Copparo, dans la province de Ferrare. « Le père de cette dernière est Angelo Moriondo, inventeur et entrepreneur turinois, qui breveta sa petite machine à vapeur le 16 mai 1884, et la présenta à l’Exposition universelle de Turin la même année. » Ressemblant vaguement à une lampe à huile, elle rencontra un grand succès lors de l’Exposition, capable de remplir 300 tasses en une heure, et même une dizaine à la fois. La méthode Moriondo, c’est ainsi qu’on l’avait renommée, était cependant très dangereuse pour ses utilisateurs, car, malgré la présence de plusieurs soupapes de sécurité, la vapeur et la pression étaient sources d’accidents. « Et, ajoute l’expert, la vapeur, dont la température était plus élevée, brûlait le café et lui donnait un goût franchement amer ».

EN EXCURSION AVEC UNE AQUILAS OU UNE ORSO

La Moriondo a donc été donc rapidement détrônée par de nouveaux modèles utilisant des techniques diverses. Au début du XXe siècle, les cafetières avec brûleur à alcool se démarquèrent particulièrement en Italie, car elles répondaient à l’une des grandes modes de l’époque, les excursions hors de la ville. « Ainsi, les affiches des années 1930 les présentaient comme “les meilleures pour les voyages, les excursions, les randonnées », car elles utilisaient un réchaud à alcool dans la partie inférieure, que l’on pouvait séparer de la partie supérieure. » Au premier rang de ces appareils figure l’Aquilas de l’entreprise Fratelli Santini de Ferrare, qui produisait principalement des lampes et des éclairages pour bicyclettes, mais qui eut aussi l’idée d’utiliser la pression de la vapeur pour faire du café, et surtout de construire des cafetières (également semblables à des lampes à huile), bon marché et faciles à utiliser, qui se démocratisèrent rapidement. En outre, l’entreprise, qui fournissait déjà des lampes et des lanternes à l’armée, put également compter sur des commandes de cafetières. Le succès de l’Aquilas se répéta plus tard, du temps des héritiers Santini, avec l’Orso, à la forme légèrement différente mais au fonctionnement pratiquement identique.

LE PETIT HOMME À LA MOUSTACHE

La forme, le petit fourneau, la nécessité d’un récipient externe qui accueille le café quand il sort : même les deux petites merveilles qu’étaient l’Aquilas et l’Orso semblaient déjà dépassées à la fin des années 1930. Bien qu’elles aient continué à se vendre assez bien jusqu’à la décennie suivante, des appareils précurseurs commencèrent à entrer dans les maisons des Italiens. Surtout après l’apparition de la Moka Bialetti, qui révolutionna le secteur. En 1933, Alfonso Bialetti, propriétaire d’un atelier de produits semi-finis en aluminium à Crusinallo, un hameau de la ville piémontaise d’Omegna, lança cette cafetière, nommée d’après la ville de Mokha, au Yémen, territoire réputé pour sa production de café. L’idée de son fonctionnement (l’eau de la base se réchauffe, la pression de la vapeur à environ deux bars pousse l’eau à travers le café moulu) lui serait venue de l’observation d’une lessiveuse, machine à laver rudimentaire que son épousait utilisait pour laver le linge, équipée d’une chaudière alimentée par l’ébullition de l’eau. « Toutes les cafetières précédentes nécessitaient un récipient externe pour recueillir le café une fois prêt, continue Trabatti. La Bialetti, elle, permettait au café de rester à l’intérieur de la machine jusqu’à ce qu’on le verse dans les tasses. C’est là que réside la grande révolution ». L’aluminium dont elle était fabriquée, la facilité d’utilisation, et le fait que le café n’était plus brûlé décrétèrent son succès et inspirèrent de nouveaux modèles. La Bialetti fut aussi mise en avant par l’omniprésent Carosello, émission culte de la télévision italienne des années 1950-1970. En 1958, elle fit découvrir aux adultes et aux enfants le petit homme à la moustache dessiné par Paul Campani : « Eh sì sì sì… sembra facile (fare un buon caffè!) », disait-il en promettant, avec la cafetière Moka Express en cinq tailles, « Un espresso come al bar », se transformant, publicité après publicité, en symbole de la culture italienne du café.

EN PHASE AVEC LES ÉPOQUES

Avant et après, d’autres macchinette firent leur apparition, plus ou moins semblables à la Moka. Citons notamment la Triplerapid Miracol 900 du Génois d’adoption Otello Amleto Spadini, dont l’histoire croise celle de Bialetti. En effet, ce dernier avait signé un contrat par lequel il s’engageait à produire 500 exemplaires de la Triplerapid, dont 350 pour trois tasses et 150 pour six tasses. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu. « Le récipient à surface facettée pour l’infusion des liquides », comme l’indique le brevet de 1937, avait une forme similaire à celle de la Moka, mais avec une poignée plus courte et, surtout, il n’y avait pas de soupape de sécurité, ce qui rendait l’éclatement probable. La Lampo, médiatisée en 1938 comme « la cafetière de l’Autarcie », dans une Italie où même les objets ménagers reflétaient la propagande du régime fasciste, connut un succès majeur. Fabriquée par la société milanaise Fabbrica Italiana Articoli Casalinghi in Alluminio Rigamonti & C., elle avait la forme d’une théière et ne laissait aucun doute quant à son orientation par le ton du mode d’emploi : « Caffetière espresso de l’Autarcie nec plus ultra. Café sublime. 50 % d’économie, pouvait-on lire sur le manuel. Et aussi : Simple, pratique, économique, elle s’avère d’une grande utilité car elle permet d’obtenir en quelques instants un café vraiment excellent, aromatique, parfumé et, ce qui est le plus important, bien chaud ! « Et, pour conclure, des impératifs : « Essayez-la ! Recommandez-la ! Utilisez-la ! Diffusez-la ! Autarcie ! Emboîtez le pas de l’époque ! » « En réalité, ajoute l’expert, son café ne plaisait pas à tout le monde. Il était plus long, sans crème. En outre, l’entreprise a payé les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, et elle a eu du mal à s’en remettre. »

LA RENAISSANCE APRÈS LA GUERRE

Les bombardements, les privations et les appels au front furent également décisifs pour les cafetières. De nombreuses entreprises n’ont pas survécu aux sacrifices imposés par le conflit, perdant leurs propriétaires, leurs ouvriers et leurs usines. Cependant, dans les années 1950, l’Italie a peu à peu retrouvé sa prospérité, et le design a connu son âge d’or. Des merveilles ont été inventées, comme la cafetière pour quatre tasses Nova Espress d’Irmel, destinée aux familles bourgeoises bien comme il faut, ou encore la Stella, en 1954 par Officine Metallurgiche Sgarbi, Ghiozzi & C., une entreprise prestigieuse, capable d’exporter ses produits (articles ménagers, lampes, etc.) dans le monde entier. « Une Stella, précise Alberto Trabatti, est même exposée au Moma de New York, en souvenir du modèle USA, conçu spécialement pour l’exportation vers les États-Unis. » Et puis, il y a les créations de Officine Faema de Milan, qui avait essayé de se démarquer en concevant des appareils à levier qui ressemblaient à des cloches à deux bras. La Faema Baby de 1956, en particulier, de couleur verte et en acier, se présentait comme « le secret du café crémeux à la maison » et, sur son mode d’emploi en bande dessinée dans le style de Carosello, on voyait une famille heureuse autour d’une tasse. L’affiche, elle aussi joyeuse, expliquait que “tout le monde peut préparer le café crémeux le plus exquis avec la nouvelle machine à hydro-compression”, et, dans un coin, on pouvait lire un détail rassurant “Seulement 5 000 lires”. Mais la grande révolution, conclut le collectionneur Alberto Trabatti, a eu lieu en 1961 avec la Faema E-61, qui changea à jamais le goût de l’espresso et son mode de préparation grâce à la pré-infusion. Le E était celui du mot eclissi, car cette année-là, il y eut une éclipse totale de soleil, et son inventeur, Ernesto Valente, était un passionné d’astronomie. Cette machine utilisait une pompe électrique pour extraire le café, et elle a été la première de toutes les machines à café de bar quoi ont suivi. »

B.P

MADE IN ITALY, C’EST FINI ?

En avril dernier, Bialetti, qui avait déjà quitté Omegna (Verbania) pour Coccaglio (Brescia), a été racheté à hauteur de 59 % par Stephen Cheng, magnat chinois et propriétaire du fonds luxembourgeois Nuo Capital. « Le cœur restera italien », se sont empressés de déclarer les communicants de l’Omino coi Baffi, le Petit Homme à la Moustache, mais il n’en reste pas moins qu’un autre pan du Made in Italy passe entre les mains de propriétaires étrangers.

En 2005, Polistil, l’emblématique entreprise de modèles réduits de voitures et de circuits, était quant à elle entrée dans le giron de May Cheong Group Ltd de Hong Kong, qui après deux décennies de difficultés, a fait marche arrière et a confié la relance de l’entreprise à l’italienne Carmodel Srl.

D’autres exemples ? Dans tous les secteurs : les chocolats de Novi Ligure (province d’Alexandrie) Pernigotti aux Américains de JP Morgan ; la charcuterie Fiorucci, née à Norcia (Ombrie), passée d’abord aux Mexicains de Sigma Alimentos et maintenant aux Allemands de Navigator. Même la bière Peroni, la « blonde », a posé ses valises au Japon, chez Asahi Breweries. Et aussi dans le secteur du luxe, Bulgari et Krizia sont désormais dirigés respectivement par le groupe français LVMH et par l’entrepreneuse et créatrice de mode chinoise Zhu ChongYun. Comme cela s’est produit dans de nombreux secteurs du Made in Italy, les icônes les plus symboliques sont également passées entre les mains d’investisseurs étrangers. Pourtant, dans de nombreuse cuisines d’Italie, le gargouillis de la Moka continue de résister à l’épreuve du temps et de l’économie.

Nato a Lagonegro, un paesino della Basilicata, e laureato in Scienze della Comunicazione, vive a Milano. Oltre che per Radici attualmente scrive per Focus Storia e per TeleSette e realizza gli speciali biografici Gli Album di Grand Hotel. In precedenza è stato, tra gli altri, caporedattore delle riviste Vero, Stop ed Eurocalcio e ha scritto anche per Playboy e Maxim. Nella sua carriera ha intervistato in esclusiva personaggi come Giulio Andreotti, Alda Merini, Marcello Lippi, Giorgio Bocca e Steve McCurry.