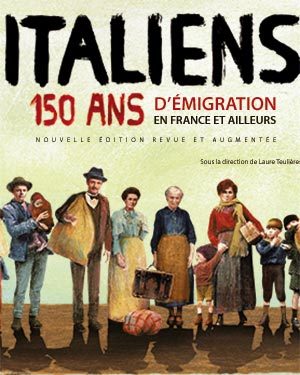

L’histoire de la villégiature italienne, entre Fiat 500 chargées de valises et parasols rayés.

BIAGIO PICARDI

Jusqu’au boom économique de la fin des années 1950/début des années 1960, la plupart des Italiens ignoraient tout des vacances. Puis ils découvrirent la mer, tous. Bien qu’un premier établissement, rudimentaire, apparût en Italie dès 1781 à Livourne – un cas isolé il faut le dire –, et que de nouveaux projets furent plus tard lancés à partir de 1828 à Viareggio, Rimini, Venise, Naples, Palerme et à nouveau à Livourne, c’est seulement à partir de la fin des années 1950 qu’une sorte de village improvisé de vacances se multiplia dans toute l’Italie, sous l’impulsion du boom économique que vivait le pays. Auparavant, les vacances loin de chez soi étaient un luxe réservé à la classe aisée, et les lieux de villégiature restaient de splendides panoramas à admirer sur des cartes postales. Mais la nouvelle et soudaine prospérité ainsi que l’augmentation des salaires rendirent enfin les vacances accessibles à tous : le salaire moyen d’un travailleur passa de 30 000 lires par mois en 1950 à 47 000 lires au cours de la décennie suivante. Le pain, qui coûtait 120 lires le kilo, augmenta de 20 lires, mais il restait globalement une bonne marge entre les recettes et les dépenses pour penser aussi à s’amuser. Les Italiens s’empressèrent alors d’acheter une voiture – toujours à crédit –, et ils prirent la route. À quatre dans une 500, à cinq dans une 600, avec les valises, un sac de victuailles, les seaux de plage, et bien sûr, le rêve devenu réalité du « départ en vacances ».

L’EXODE

Du Nord au Sud, les villes se vident et les gens affluent sur les routes vers les stations balnéaires les plus connues. C’est un véritable exode. Au départ, il s’agit d’une simple sortie dominicale, puis, à partir des années 1960, le nombre de jours de villégiature augmente, coïncidant avec la fermeture des grandes usines pour les congés. Dans tous les cas, les voitures sont toujours pleines à ras bord, de personnes et d’objets. Il y a beaucoup de 500, mais aussi des 600, ainsi que d’autres voitures, surtout des petits modèles, cependant, de temps en temps, quelques Alfa Romeo Berlina et 1200 apparaissent. Grandes ou petites, elles arborent sur le toit des porte-bagages métalliques sur lesquels sont empilées quantité de valises, sacs de plage, ballons de football et chaises longues, le tout retenu par de solides cordes parfaitement attachées. Au fur et à mesure que la mer se rapproche, les voitures sont rejointes par des motos et des mobylettes transportant père, mère et enfant sur une même selle en direction de la plage. Ostie, Fiumicino, la Riviera romagnole, Capri, Ischia, et surtout la Versilia et ses bars à la mode, sont les destinations les plus populaires et les plus fréquentées.

HOMMES ET FEMMES

Au début des années 1950, un peu partout, les établissements de bains sont encore séparés par un long mur qui se prolonge jusqu’à la mer, séparant les hommes d’un côté et les femmes de l’autre. Un militaire surveille même les entrées et, surtout, les vestiaires des femmes. Les tenues sont similaires pour tous : de larges chemises (blanches pour les hommes, éventuellement colorées et à motifs pour les femmes) afin de cacher le plus de peau possible. Puis, comme le nombre de jours de congé, la liberté augmente à l’approche de la décennie suivante. Les barrières disparaissent peu à peu, tout comme l’excès de tissu sur le corps des baigneurs et particulièrement des baigneuses. C’est en effet à cette époque, en 1946, que le bikini est inventé par le Français Louis Réard. Interdit pendant un bon moment en Italie (mais aussi en Espagne, au Portugal et dans certaines régions de France et des États-Unis), il s’imposa véritablement au milieu de la décennie avec l’iconique Brigitte Bardot, qui fit fureur dans les magazines les plus en vogue en portant un « deux-pièces », et qui poussa aussi les Italiennes à ignorer les contraventions distribuées à celles qui le portaient sur la plage. Les femmes, de plus en plus émancipées, représentent une aubaine pour les premiers vitelloni de plage, de jeunes hommes bronzés et sans-gêne, toujours à l’affût entre une partie de football et le jukebox, à la recherche de la classique conquête de l’été… encore mieux si blonde et étrangère.

Libres…

Dans les années 1960, il existait deux types d’établissements, libres ou attribués en concession. Les premiers, gratuits, étaient la destination privilégiée de ceux qui apportaient tout de la maison. Le dimanche, qui n’était pas un jour comme les autres, on mangeait comme à Noël : pâtes au four, côtelettes et aubergines à la parmesane dans de larges plats toujours chauds grâce au soleil. Le tout était tiré de sacs qui ressemblaient plus à des sacs de déménagement qu’à des sacs de plage. Mais ne les appelez pas fagottari (personne apportant sa nourriture de la maison dans un sac ou un panier, ndr) : ce sont des experts dans l’art du pique-nique sous le parasol. Ce dernier se devait d’être coloré et fait d’une toile épaisse, avec un mât métallique et une pique à fixer dans le sable par le plus fort du groupe (le père ou le copain) par de savants mouvements circulaires, pour qu’il s’enfonce profondément et ignore la brise et le poids des maillots de bain suspendus pour sécher tout de suite après la baignade. Le parasol en toile est une particularité italienne, fruit du boom économique et de l’ingéniosité des entreprises textiles qui, chiffres à l’appui, décidèrent de se spécialiser dans cet article, le rendant résistant au vent et l’air marin, avec un tissu que l’on n’a pas besoin de changer et des baleines en fer ou, plus tard, en acier qui ne se cassent pas. Sur ces plages gratuites, on enfile son maillot de bain à la hâte, couvert par une serviette, et on essaie d’arriver tôt le matin pour avoir une place près de la mer (mais pas trop près, sinon on est mouillé sans même se baigner). On joue au football avec les gens qui se trouvent là par hasard. Il n’y a souvent qu’une seule douche, et il faut faire la queue pour se débarrasser du sable et du sel.

…et en concession

Puis il y a les plages payantes, attribuées en concession à des entreprises privées. Ici, les parasols sont tous identiques, personnalisés selon le goût du propriétaire : bleus, rouges, éventuellement rayés. De la même couleur que les chaises et, pour les plus aisés, des transats. Il y a également des cabines pour se changer, ainsi qu’un petit kiosque où l’on peut acheter des sandwichs, des boissons non alcoolisées et, bien sûr, des glaces. Ces dernières sont aussi le symbole de la prospérité économique des nouvelles générations. Selon les données de l’Istituto del Gelato Italiano, leur production est passée dans le pays de 20 000 tonnes en 1954 à 62 000 tonnes en 1965, grâce aussi à la généralisation du réfrigérateur, installée aussi dans les bars de plage. Ici, tout est payant : l’entrée, mais aussi l’accès à la plage. On y vend des serviettes, des maillots de bain de rechange et l’accès aux cabines. On joue au baby-foot et, avec des jetons, on active les juke-boxes modernes et étincelants, incarnation du rêve américain. Mais les chansons sont les mêmes que celles diffusées par les petits transistors sur les plages gratuites : les tubes du moment, ceux qui parlent de Sapore di sale (Saveur de sel) et d’Una rotonda sul mare (Une rotonde sur la mer) avec les voix charmeuses de Gino Paoli et Fred Bongusto.

NOTES D’ÉTÉ

« Sole magico di luglio, ride l’onda con lo scoglio » (Soleil magique de juillet, la vague rit avec le rocher), chante le Ferrarais Gianni Meccia, premier auteur-compositeur-interprète de l’histoire de la musique italienne, en juillet 1962. La même année, Edoardo Vianello lui fait écho : « Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu » (Avec des palmes, un fusil et des lunettes, quand la mer est d’huile, bleue). Avec eux, avant, ensemble et après, outre Gino Paoli et Fred Bongusto, il y a eu Nico Fidenco (Legata a un granello di sabbia – Attachée à un grain de sable), Piero Focaccia (Stessa spiaggia, stesso mare – Même plage, même mer), Peppino di Capri (Saint-Tropez Twist) et surtout Mina, qui chantait Tintarella di luna (Bronzage de lune) en 1959, et qui réussit à s’imposer, chanson après chanson, comme la diva de la musique italienne. Leurs voix accompagnaient les vacanciers tout au long de la journée et, le soir, transformaient les plages en pistes de danse de plus en plus fréquentées et prisées par les jeunes, de plus en plus autonomes. Les vacances ne sont plus exclusivement une affaire de famille, et de nouveaux clubs à la mode voient le jour, remplaçant progressivement les balere, des ginguettes désuètes, surtout en vogue en Romagne. Certaines de ces premières discothèques deviennent des hauts lieux de la musique live, symbole de ces folles années. En Versilia, par exemple, elles poussent comme des champignons. Dans les années 1960 et tout au long de la décennie suivante, la Capannina, à Forte dei Marmi (province de Lucques), a été un lieu de rassemblement de la haute société internationale. En août 1959, elle avait déjà accueilli l’extraordinaire concert d’Édith Piaf. La Bussola, à Marina di Pietrasanta (province de Lucques), a rapidement été considérée comme le « temple de la musique italienne », car Mina, mais aussi Patty Pravo et Ornella Vanoni y chantèrent, ainsi que des stars étrangères comme Aretha Franklin, Ray Charles, Louis Armstrong et The Platters, pour n’en citer que quelques-unes. Avec eux, les gens dansaient et chantaient jusqu’à l’aube. Pour se retrouver, le matin, à moitié endormis, mais heureux, sous le parasol de la plage, en fredonnant ces chansons. Des bandes sonores de vacances italiennes inoubliables.

B.P.

LE PREMIER ÉTABLISSEMENT BALNÉAIRE ITALien

Le premier établissement thermal de l’histoire italienne a ouvert ses portes à Livourne, il y a fort longtemps, en 1781. Il s’appelait Bagni Baretti, du nom de son propriétaire, Paolo Baretti, consul des Savoie en Toscane, et il était très différent des bains publics qui, comme nous l’avons vu, se sont multipliés en Italie près de deux siècles plus tard. Le « premier bain public d’eau salée à usage thérapeutique », comme on peut le lire dans l’autorisation d’ouverture du 11 avril 1780, ressemblait en fait davantage à une station thermale, avec de petites pièces maçonnées dont l’intérieur était équipé d’un simple baquet dans lequel l’eau de mer s’écoulait au moyen d’une sorte de pompe. Ce luxe était réservé aux riches, qui « allaient prendre des bains » à l’abri des regards indiscrets des gens. L’histoire de ce qui fut également appelé le Bagno dei Cavalleggeri, parce qu’il se trouvait à proximité du fort de cavalerie de la ville, dura 72 ans, jusqu’à sa fermeture en 1853, car il constituait un obstacle à la construction de la Diga Curvilinea, une digue courbe, dite aussi molo novo

Nato a Lagonegro, un paesino della Basilicata, e laureato in Scienze della Comunicazione, vive a Milano. Oltre che per Radici attualmente scrive per Focus Storia e per TeleSette e realizza gli speciali biografici Gli Album di Grand Hotel. In precedenza è stato, tra gli altri, caporedattore delle riviste Vero, Stop ed Eurocalcio e ha scritto anche per Playboy e Maxim. Nella sua carriera ha intervistato in esclusiva personaggi come Giulio Andreotti, Alda Merini, Marcello Lippi, Giorgio Bocca e Steve McCurry.