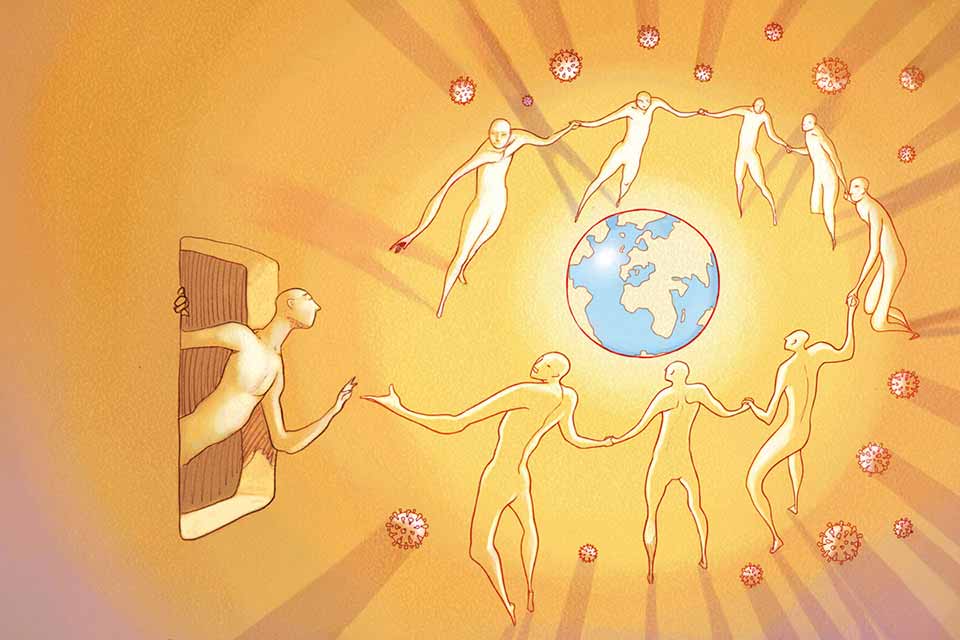

C’est peut-être dans ces mots que réside la véritable leçon, ou sans doute vaut-il mieux dire l’opportunité, qui nous vient de la tempête sanitaire dans laquelle a été précipitée l’humanité tout entière. Lorenzo Tosa esquisse pour nous un tableau douloureux mais plein d’espoir.

Quand, un jour, nous raconterons à nos enfants et petits-enfants devenus adolescents ce qu’a été la pandémie de coronavirus, nous repenserons à cette nuit durant laquelle une colonne de véhicules de l’armée, bien rangés en une file solennelle, a transporté hors de la ville les cercueils de soixante personnes, parce qu’il n’y avait plus de place dans les morgues, sans qu’aucun proche ou parent n’ait pu les saluer une dernière fois. C’était le 18 mars dernier, et cette ville était Bergame qui, pendant un mois entier, a été l’épicentre italien et mondial du Covid-19.

Il y a un avant et un après. Et, au milieu, cette photo. Nous, Européens nés après la guerre, en avons vu des centaines de photos comme celle-ci, avec le filtre rassurant du noir et blanc et la certitude raisonnable qu’au fond, c’était quelque chose qui ne nous concernerait jamais. Et pourtant, cette colonne, ces cercueils, ces histoires de douleurs privées et déchirement public, c’était nous, immortalisés à l’instant même où nous avons perdu notre innocence. Il semble maintenant presqu’étrange de le dire, mais ce 18 mars, tandis que l’armée défilait pour Bergame, en Italie, et en Lombardie même, quasiment tout était encore ouvert : magasins, usines, bureaux, centres d’appel et toute autre activité absolument non essentielle. Cette nuit-là, quelque chose s’est enclenché dans la conscience collective du pays. Tous ou presque, en nous regardant dans les yeux virtuels de nos webcam ou sur nos murs d’un réseau social, nous nous sommes demandé comment il était possible de faire correspondre ces images de guerre civile avec l’état d’apparente normalité dans laquelle nous vivions. Sans surprise, moins de 72 heures après, le président du Conseil italien Giuseppe Conte est apparu sur toutes les chaînes de télévision dans une retransmission spéciale pour annoncer le confinement total : fermeture générale, sauf pour les activités strictement indispensables au maintien des filières sanitaires et alimentaires et pour permettre au pays de ne pas s’effondrer. Avec du retard et non sans erreur (certaines parfois graves), ce jour-là, le Premier ministre Conte a édicté un modèle de lutte contre le virus qui allait finir, tôt ou tard et avec d’inévitables différences, par devenir un standard européen et mondial. À ce moment précis l’Italie était en train de s’approcher rapidement de son pic le plus haut en termes de décès et de contaminations, avec des pointes qui allaient atteindre en peu de temps les 1 000 morts par jour. Aujourd’hui, pendant que j’écris, le nombre total de cas a dépassé les 160 000, et les morts sont plus de 20 000, avec un taux de létalité (12,5 %) sans comparaison avec le reste du monde : en Allemagne, simplement pour donner un exemple, on est même en dessous de 1 %. Aucun virologue n’a encore réussi à donner une explication scientifique à une telle disparité, et peut-être n’aurons-nous jamais de réponse définitive.

Ce que nous avons en revanche déjà appris de ce virus, c’est que même si nous nous obstinons à répéter que tout redeviendra normal et que nous reprendrons notre vie de toujours, la vérité est que rien ne sera plus comme avant. Ce n’est pas seulement une question de vaccin, d’économie ou de norme de distanciation sociale. Cela a à voir avec la façon même dont nous, en tant que société humaine, nous décidons d’organiser notre manière d’être au monde et de cohabiter dans un espace social commun.

Alors qu’il entrait dans nos poumons, encore plus silencieusement, le virus pénétrait dans le ventre mou d’une société italienne et européenne non seulement terriblement mal préparée pour le combattre, mais absolument incapable d’accepter les conséquences que cette guerre comportait et comportera encore très longtemps. En regardant en arrière avec un minimum de recul, nous sommes aujourd’hui en mesure de donner de cette crise historique une lecture au fond en deux grandes phases qui correspondent à autant de réactions humaines primordiales et que nous pourrions, de façon un peu artisanale mais somme toute fidèle, nommer :

1) l’âge de la confiance

2) la nuit de la raison

Pendant un mois et demi, nous avons avancé en comptant nos morts et nos blessés dans une froide comptabilité de guerre, et les bulletins de la Protection civile chaque soir à 18h étaient devenus un rendez-vous incontournable de notre quarantaine quotidienne. Tandis que nous observions cette courbe qui continuait à monter, malgré le fait que les épidémiologistes nous répétaient que le pic était désormais à nos portes, nous nous sommes rendu compte que ce que nous étions en train de faire n’était rien d’autre qu’un acte de foi : envers les experts, envers les médecins, envers les autorités, envers la politique. Plus encore précisément, envers un pacte social datant du XXe siècle qui se fondait essentiellement sur ce même schéma et qui, avec des fortunes diverses, a tenu pendant plus d’un siècle : citoyen, auctoritas (quel que soit son camp), lois/décisions, qui ressemblaient souvent à des dogmes incontestables. Ce qui, par certains aspects, a été une grande chance. Si le Coronavirus a eu un mérite, du moins dans la toute première phase, c’est bien celui d’avoir raccommodé en un temps excessivement bref la défiance que nous pensions irréversible du peuple envers les élites, du commun des mortels envers la science. Les No-Vax (les anti-vaccins) et, plus généralement, les théoriciens du complot, face à un risque concret pour leur santé, se sont retirés en une sorte de repli de terreur et d’impréparation. Nous savons maintenant qu’ils n’avaient pas disparu. Ils étaient simplement en train de se réorganiser, pour revenir plus arrogants et déterminés que jamais. À dire vrai, ce geste, se retirer pour revenir ensuite brusquement, nous l’avons à peu près tous accompli – certains plus que d’autres – au cours de cette longue phase que nous avons qualifiée, non par hasard, de « nuit de la raison ».

Dans toutes les crises, cette phase est incontestablement la plus redoutée et la plus dangereuse : celle de l’illusion de la connaissance. C’est comme une sorte de vague émotive (nous y sommes encore pleinement) durant laquelle nous croyons naïvement en savoir assez sur les épidémies, les virus, les courbes de contagion et la gestion de la crise ; je ne dis pas au point de pouvoir remplacer complètement les experts, mais du moins de pouvoir discuter d’égal à égal avec eux de leurs choix, encouragés en cela – il faut le dire – par le fait qu’en Italie il est presque impossible de trouver deux virologues qui disent la même chose.

Et voilà que sur les réseaux sociaux un récit toxique de la crise a commencé à proliférer : depuis les théories du complot les plus improbables (comme celle de la 5G ou du virus produit en laboratoire) jusqu’à celui des épidémiologistes du dimanche qui publient des graphiques en nuages de points, des virologues de clavier, qui ne sont rien d’autre que l’évolution naturelle de l’Italien de bar, entraineur ou arbitre de football, cette fois au temps du Covid-19.

Il y a ensuite une troisième phase, à laquelle nous n’avons pas encore donné de nom, pour une raison que l’on peut deviner : elle est à écrire. C’est à nous de trouver une définition pour cet ensemble complexe de gestes, actions et activités manuelles et intellectuelles, individuelles et collectives que nous serons appelés à accomplir à partir du jour où, tels de petits animaux aveugles et apeurés, nous devrons quitter nos tanières sombres et protégées pour nous aventurer à nouveau dans la lumière aveuglante d’un monde dont nous n’avons plus les dimensions ni ne connaissons les distances exactes. « Un monde nouveau », comme le définissait en 1932 Aldous Huxley, qui était pour lui celui des nouveaux totalitarismes et de la guerre à l’horizon, et qui, pour nous, – aujourd’hui comme hier – est celui d’un empire construit sur la peur. Tous, en ce moment, nous avons peur. Peur de mourir, peur de rester seuls, peur ne plus voir les êtres qui nous sont chers, peur de perdre argent, travail, habitudes, peur de ne plus jamais revenir à notre existence d’avant. Enfin, la peur la plus terrible de toutes : celle de ne plus reconnaître qui nous sommes ou l’idée même que nous avions de nous.

Alors, trois chemins différents s’ouvrent devant nous. Tous très clairs.

Nous pouvons utiliser cette peur pour nous retrancher à l’intérieur de nos frontières, physiques ou mentales, derrière des murs toujours plus hauts et impénétrables. Après chaque crise, l’instinct de l’humanité a toujours été celui de s’agripper au point d’ancrage le plus proche, le plus familier, le plus reconnaissable : cette « dimension village » que le XXe siècle a toujours fait coïncider avec le territoire national et ses inévitables sursauts nationalistes. C’est l’espace politique occupé par la nouvelle internationale souverainiste, isolationniste et xénophobe, celle des Donald Trump, Viktor Orban (qui, sans surprise, en Hongrie a profité du Coronavirus pour s’arroger les « pleins pouvoirs »), des Marine Le Pen et, en Italie, des Matteo Salvini et Giorgia Meloni.

Nous pouvons refuser cette peur, la repousser avec dédain, en nous berçant de l’illusion de pouvoir revenir très vite à une impossible normalité, et répéter obstinément les mêmes erreurs qui, jour après jour, ont contribué à nous mener là où nous sommes aujourd’hui. Ce sont, à y bien regarder, les dernières offensives de ce positivisme fatigué, à bout de forces, qui, encore une fois, constituait l’un des caractères distinctifs du XXe siècle. Cette confiance inébranlable dans le progrès avec laquelle, depuis l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui, nous avons avancé tête baissée dans la construction d’une architecture du monde qui nous rend toujours plus riches, toujours plus rapides, toujours plus productifs mais aussi – nous ne nous en sommes aperçus qu’après – toujours plus seuls, malades, désespérément mous, nus, et totalement dépourvus des outils techniques et émotionnels nécessaires pour combattre une crise historique de cette ampleur.

Ou bien, nous pouvons parier, à l’encontre de tous les signes apparents, sur un nouvel humanisme laïc qui, au lieu de se terrer derrière ses clôtures, nous projette vers une nouvelle solidarité globale.

« Il faut fermer les frontières entre les virus et l’homme, et non celles entre les hommes, entre les États. » Tandis que l’historien israélien Yuval Nohah Harari dessinait un terrain de jeu, Giorgio Armani pensait déjà à comment le remplir. Dans une lettre ouverte au magazine de mode américain WWD, le styliste italien âgé de 85 ans, l’homme qui, en pleine crise, a reconverti tous ses ateliers dans la production de surblouses à destination des médecins et infirmiers, a résumé avec une admirable lucidité le défi qui nous attend dans les dix ou vingt prochaines années.

« Cette crise est une merveilleuse opportunité pour tout ralentir, pour réaligner les choses, pour dessiner un horizon qui soit plus vrai, plus authentique », a-t-il écrit. « Cessons ce gaspillage d’argent pour les défilés, ce ne sont que des coups de vernis peinturlurés sur du vide. Le moment que nous traversons est turbulent, mais il nous offre la possibilité, unique, de rectifier ce qui ne va pas, de supprimer le superflu, de retrouver une dimension plus humaine. C’est sans doute la leçon la plus importante de cette crise. »

Il ne parlait pas de mode, Armani, il parlait de nous. Rien à voir avec la tentation de la décroissance qui revient cycliquement, ni avec la toute puissance des boomers (nés pendant et après le célèbre boom économique qui a suivi la Seconde guerre mondiale) ayant mal vieilli, mais une troisième voie : une certaine lenteur dans le mouvement des pions sur l’échiquier, en remettant enfin le beau et le juste sur la même ligne, sans prétendre défaire le virus avec les armes par lesquelles nous avons été contaminés, mais avec la conviction que nous en sortirons en remettant au centre, une bonne fois pour toutes, l’homme. Une belle maison où habiter, plus grande, plus propre que dans nos souvenirs, dans laquelle il n’y aura plus de pièces exclusives ou de salles réservées, dans laquelle nous recommencerons à nous regarder dans les yeux en arrêtant de voir l’autre comme un étranger qui peut nous envahir ou comme un malade contagieux qui peut nous infecter, mais comme celui qui peut nous sauver. Alors, peut-être, toute cette douleur, ce sentiment d’impuissance qui aujourd’hui nous transperce, nous enserre et nous étouffe, n’auront pas été vains.

Lorenzo Tosa

Lorenzo Tosa, 35 anni, giornalista professionista, grafomane seriale, collabora con diverse testate nazionali scrivendo di politica, cultura, comunicazione, Europa. Crede nel progresso in piena epoca della paura. Ai diritti nell’epoca dei rovesci. “Generazione Antigone” è il suo blog.